キャンパスライフ

キャンパスライフ

環境生態科学コースに所属した学生のキャンパスライフ(一部)

- 【識別実習】識別実習-雪上実習、識別実習-登山実習(夜叉ヶ池)、識別実習ー番外編

- 【関連実習】夏季フィールド実習、地形図判読実習、風土保全教育プログラム(冬季実習)

- 【研究風景】卒業研究、学会発表、卒業研究発表会

- 【その他】救急救命講習、オープンキャンパス

識別実習-雪上実習

識別実習(雪上実習)【学生生活の一コマ】

識別実習の一つ実習テーマとして、雪上実習を行っています。積雪期でも安全にそして快適に行動できるための服装や雪上で有効な道具の使い方を学びます。安全な行動力を身につけた上で、動物の痕跡調査の実習を行います。(例年1月頃)

まずは、装備の準備。約1年間、野外での実習を積み重ねてきただけあって、装備は万全。

スノーシューを装着して、積雪ゾーンへ。

動物の足跡の痕跡をみつけ、手元の図鑑と見比べる学生達。

【左】ミズキの美しい分枝パターンの観察、【右】林道で、山スキーの練習も。

【左】クマタカの飛翔をみつけ、カメラや双眼鏡で追う学生達、【右】安全第一で実習を終え、車で約2時間で積雪地帯から、太平洋側の乾燥した空気に包まれた大学まで戻ります。大学周辺にはまったく積雪はありませんが、様々なフィールドが近くにあるので、少ない移動時間で、多様な内容の実習を行っています。

関連動画

識別実習-登山実習(夜叉ヶ池)

夜叉ヶ池登山【学生生活の一コマ】

識別実習の一コマで、登山実習をしています。安全に調査場所へ移動するための技術を身につけつつ、様々な植物の観察を行います(例年7月頃)。夜叉ヶ池は、山頂部の尾根付近にある不思議な池です。

【左】この断崖の先に、夜叉ヶ池がある。【右】鎖も整備されており、登山は容易?

登山途中の貧栄養な岩場の、モウセンゴケ(食虫植物)を観察。

【左】夜叉ヶ池(所在地は、福井県側。かつては美濃国の領地で岐阜県だった。。。)。絶滅危惧種に指定されているヤシャゲンゴロウが生育する。みんなで昼食休憩中。【右】これがヤシャゲンゴロウ。

非常にきれいな池。

関連動画

識別実習-番外編

識別実習-水系(番外編)【学生生活の一コマ】

識別実習は、主に生物の同定能力を高める実習ですが、その時間を利用して、水系への理解を深めることもしています。

【左】根尾川を一例に、揖斐川水系と長良川水系の関係を理解することからはじめます。【右】頭首工での分水について説明をうける学生達。

マイクロバスでの移動が基本ですが、途中、根尾川水系を観察するため、鉄道を利用して移動します。

【左】お昼は涼しい川面を眺めながら。【右】最後は上大須ダムまでマイクロバスで到達。下流部から上流部までを一気に観察し、河床勾配や川幅の変化、流量などを理解していきます。

夏季フィールド実習

夏季フィールド実習【学生生活の一コマ】

主に、演習林を利用した宿泊実習で最大8泊9日間、宿舎で共同生活して、様々な測定や実験を行う。

【左】自ら演習林までたどり着くのも、フィールワーカーが持っている必要がある能力。ローカルバスの時刻表も調べ、演習林へ到着。【右】早速、率先して食事の準備中。

実習になれば、行動力をいかんなく発揮。植物採集のために、小さな崖もよじ登る学生達。

夜は、採集した植物を同定。図鑑の記載と照らし合わせながら、自ら植物を名前を調べていく。

人の背丈ほどもあるササ群落の中、調査区を設定中の森林調査グループ。

社会性昆虫を調べるため、クロスズメバチなどの地蜂を探しているグループ。これ以外にも、猛禽類の渡りを観察、社会性昆虫の調査、土壌塩類の調査、流域保全の調査、農山村地域の調査、林業実習など様々なグループに分かれて、実習を行います。

【左】解析前の試料作成中の魚類の遺伝子解析グループ。【右】採取データをもとにして、発表資料の作成に取りかかる訪花昆虫の調査グループ。

地形図判読実習

地図判読実習-生産環境科学基礎実験【学生生活の一コマ】

野外で自分の場所をコンパス(方位磁針)で確認する方法を学んでいます(この科目は2年生で受講します)。

【左】まずは目標となる山を視準します。【右】視準して得られた角度から、地形図上に線を描き。

2~3回視準して得られた角度から、地形図上での位置を確認する。GPSで地図上の自分の位置がわかるようになっても、まずはコンパスで自分の位置を知る基本的な方法を知っておくことがフィールドワーカーには必要です。

風土保全教育プログラム(冬季実習)

風土保全教育プログラム-冬【学生生活の一コマ】

風土保全教育プログラム(荘川班)は、荘川村(現高山市荘川町)を中心に、飛騨地域の保全されたきた風土を学ぶ体験をしています。

【左】スノーシューやかんじき、また山スキーを装着し、野山へ入ります。【右】道無き道を雪を踏み固めるラッセルを先頭を交代しながら頂上を目指す。

【左】大日ヶ岳頂上(1709m)。圧雪の場合は1時間ほどで頂上へ。太平洋と日本海の分水嶺でもある。【右】頂上で暖かいカップラーメンを。

【左】写真左奥に、森が切り開かれて作られたスキー場が見える。【右】頂上であっても、雪遊び。一面の銀世界を堪能し、車で2時間弱で、雪のない岐阜大学へ無事帰学。

卒業研究

研究風景ー卒業研究【学生生活の一コマ】

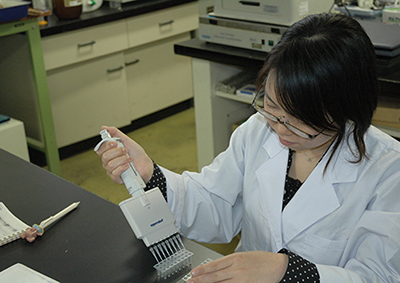

環境生態科学コースには、様々な研究室があります。遺伝子を扱う研究室の様子です。

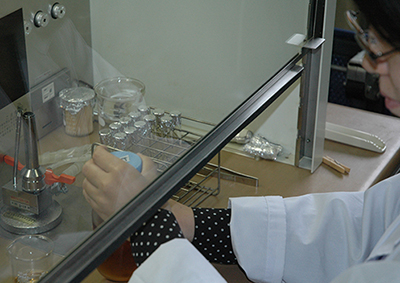

DNAを扱う研究室では作業服ではなく、白衣を着て実験を行っています。もちろん解析するためのサンプル採取のためのフィールドワークはかかせません。なにやら色々薬品や試薬も実験台の上には、ならんでいます。

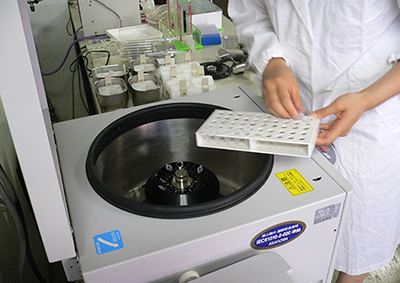

【左】野外で草木をかき分けて採取してきたサンプルを、今度は、クリーンベンチで試料を調整。【右】サンプルを遠心分離機にかけています。

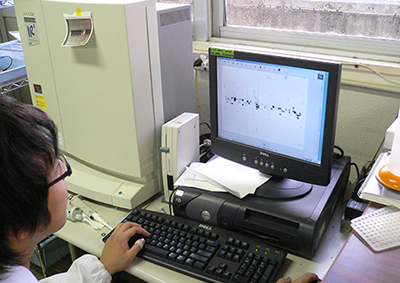

遺伝的類縁関係をみるためのバンドパターンを確認しています。

学会発表

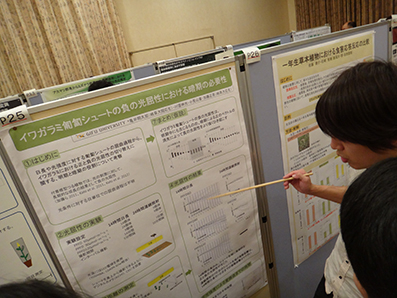

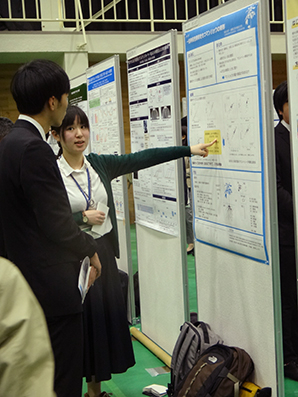

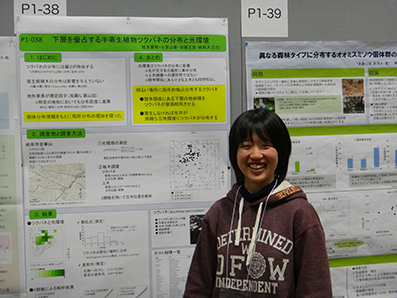

学会発表【学生生活の一コマ】

研究成果を各種学会で発表します。最近はポスター形式の発表が多いですが、口頭発表の緊張感も成長にはかかせません。

【左】ひしめき合う聴衆の中での発表(種生物学会、大分)、【右】緊張のおももちで口頭発表する発表者(中部森林学会、岐阜)

一人一人、丁寧に説明しています(日本森林学会、高知)

コアタイムの発表時間が終わりリラックスしている発表者(日本生態学会、宮城)

卒業研究発表会

卒業論文発表会【学生生活の一コマ】

例年30名前後の所属学生による研究内容の発表が行われます。土壌や水質の環境問題に関する研究や、ニホンジカや開花生態に関する研究まで様々な研究発表が行われます。審査する教員だけではなく、学部3年生や大学院生からも質問がなされ、活発な議論がかわされます。

【左】『京都府におけるニホンジカの齢構成の推移と状態空間モデルを用いた個体数の推定』の発表の様子、【右】会場からの質問に、丁寧に回答する発表者の様子

【左】『降雨と花の生態的・形態的関係の探索』の発表の様子、【右】提出された卒業論文。教員1名あたり学部生は3名程度という濃い指導を受けて提出することになります。

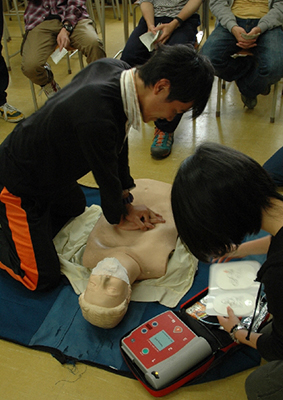

救急救命講習

救急救命講習-識別実習【学生生活の一コマ】

識別実習ではフィールドで安全に行動することを第一に学びます。この安全があってはじめて科学的な研究調査を行うことができます。

まずは、他の助けを呼ぶところから。

【左】AEDの準備をしながら、心臓マッサージを続けています。【右】学生だけではなく、教員も一緒に講習を受けます。

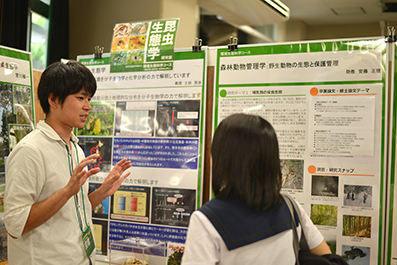

オープンキャンパス

オープンキャンパス【学生生活の一コマ】

自分が高校生だった時と、似た興味を持つ高校生への進路相談的な役割を学生は率先して果たしています。自分が高校生だった時の経験を活かして、高校生自身にやりたいことができるよう選択肢を紹介しています。

受付で案内する学生達、この年は環境生態科学コースの学生が受付担当。

岡本先生の模擬講義(模擬講義の担当者は、開催年度によって異なります。岡本先生の模擬講義を熱心に聞く高校生

【左】研究対象の水棲生物などを展示、【右】研究紹介ポスターの前で高校生に研究内容を説明する学生。自分と似た興味をもつ高校生をみつけると説明にも熱がはいる。