研究内容

アルカリ環境に生息する微生物に関する研究

藍染めの2つの工程に微生物が関わっている

青色染料であるインジゴは最も古い天然染料の一つです。

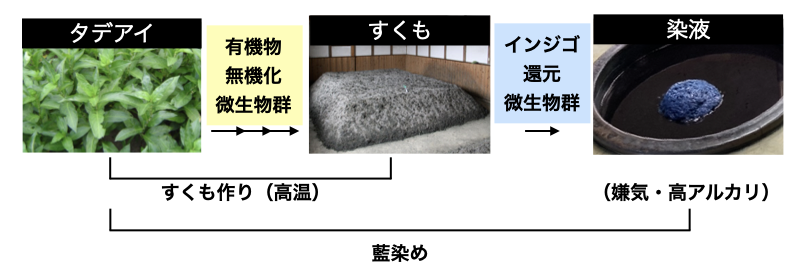

藍染めは「すくも作り」と「染液作り」の2つの工程から成り、いずれも微生物による発酵が関わっています。

すくもの工程:タデアイの乾燥葉に一週間に一度水を加え、100日間発酵させて、色素のインジゴを濃縮します。染液の工程:インジゴは非水溶性であるため、微生物によって、水溶性のロイコインジゴに還元する必要があります。藍染液の状態を維持するために、ふすまや日本酒などの栄養源を適宜加えたり、日々染液のpHが酸性に傾くため、石灰・木灰汁を加え、高アルカリ(pH10~13)になるように調整します。これにより、染液中の微生物が活性化し、インジゴはロイコインジゴに還元されます。

藍染液中から微生物のスクリーニング

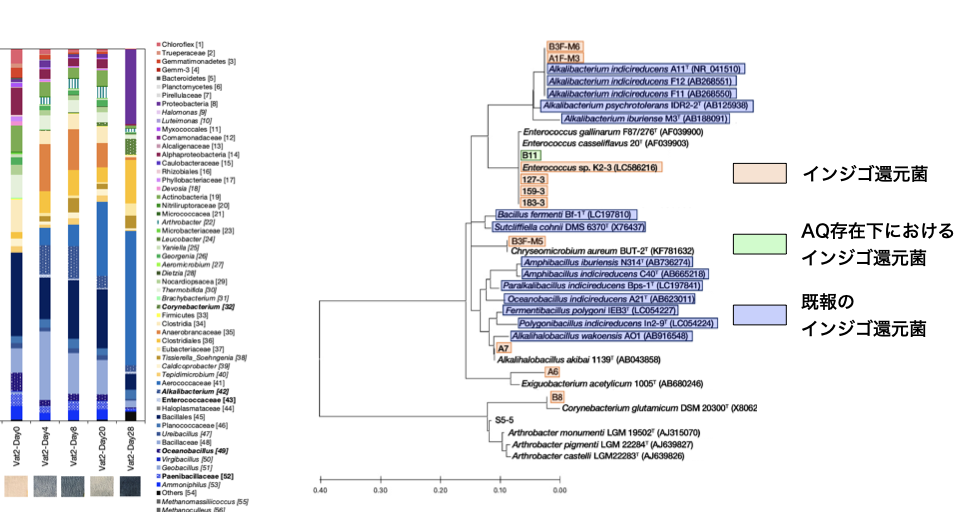

次世代シークエンサー(NGS)を用いた菌叢解析によって、染液中にどのような微生物が存在するかを明らかにしました。

また、染液中からインジゴ還元力の高い微生物をスクリーニングするため、新規インジゴ還元評価法を開発しました。新規評価法によって、インジゴ還元活性を数値化できただけでなく、従来の方法で見落とされていた株を含むインジゴ還元菌を新たに10株取得することに成功しました。

現在は、単離した微生物の機能解析を進めています。

藍染液中のロイコインジゴ量の測定方法の開発

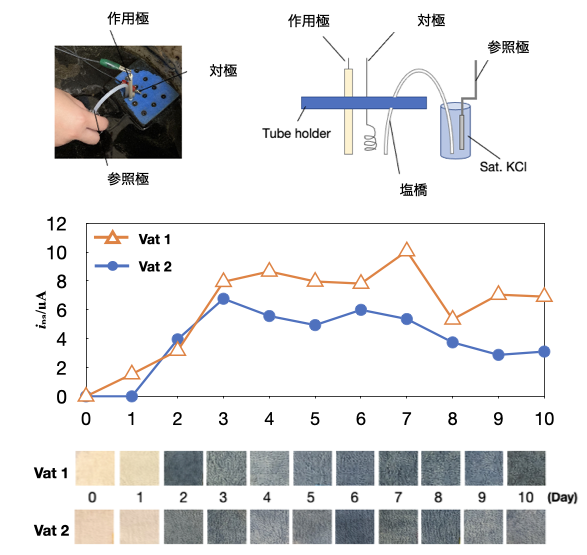

染液中に存在するインジゴ還元菌の活性を知るためには、染液中のロイコインジゴ量を測定することが重要です。しかし、ロイコインジゴは酸素によって、すぐに不溶性のインジゴになってしまうため、従来の分析方法(HPLCなど)では、正確に測定することが困難でした。そこで、電気化学的手法であるサイクリック・ボルタンメトリー(CV)測定によって、染液中のロイコインジゴ量をその場で測定することを試みました。図のように、電極を染液中に固定し、CV測定を行った結果、ロイコインジゴ量を測定することができました。

染液中のロイコインジゴ量を経時的に測定した結果、インジゴが還元されるために必要な日数や以前作製した古い染液の残渣を活用することの有効性を示すことができました。また、インジゴ還元活性が低下した染液を回復させるために栄養源の検討を行いました。その結果、染液の回復には炭素源だけでなく、窒素源を添加することが重要であることを見出しました。さらに、上記方法を応用することにより、使用済みの染液やすくも抽出物中に含まれるインジゴ量を測定することもできました。