担当教員・研究室(詳細)

生理活性物質学研究室

- 生理活性物質学 今村 彰宏 教授 博士(農学)

- 私たちの体の中には「糖鎖」と呼ばれる生体分子が存在しています。糖鎖は,がん,アルツハイマー,パーキンソン病,細菌・ウイルス感染症(インフルエンザ,新型コロナ etc.)など,さまざまな病気の発症や増悪に関係しています。当研究室では,生命現象に深く関わる生理活性糖鎖を化学的に合成し,糖鎖の機能解明や,糖鎖を基にした医薬品の開発を目指しています。糖鎖生命コア研究所とも連携し,世界をリードする研究を推し進めています。

研究キーワード/ 糖鎖,有機化学,化学合成,医薬品,創薬

主な担当授業/ 生体分子化学,分光分析学

教員からのクイズ/そもそも糖鎖って何?自分たちの生活に関係あるの?糖鎖と関係のある病気はたとえば何?

Researchmap(研究者情報)

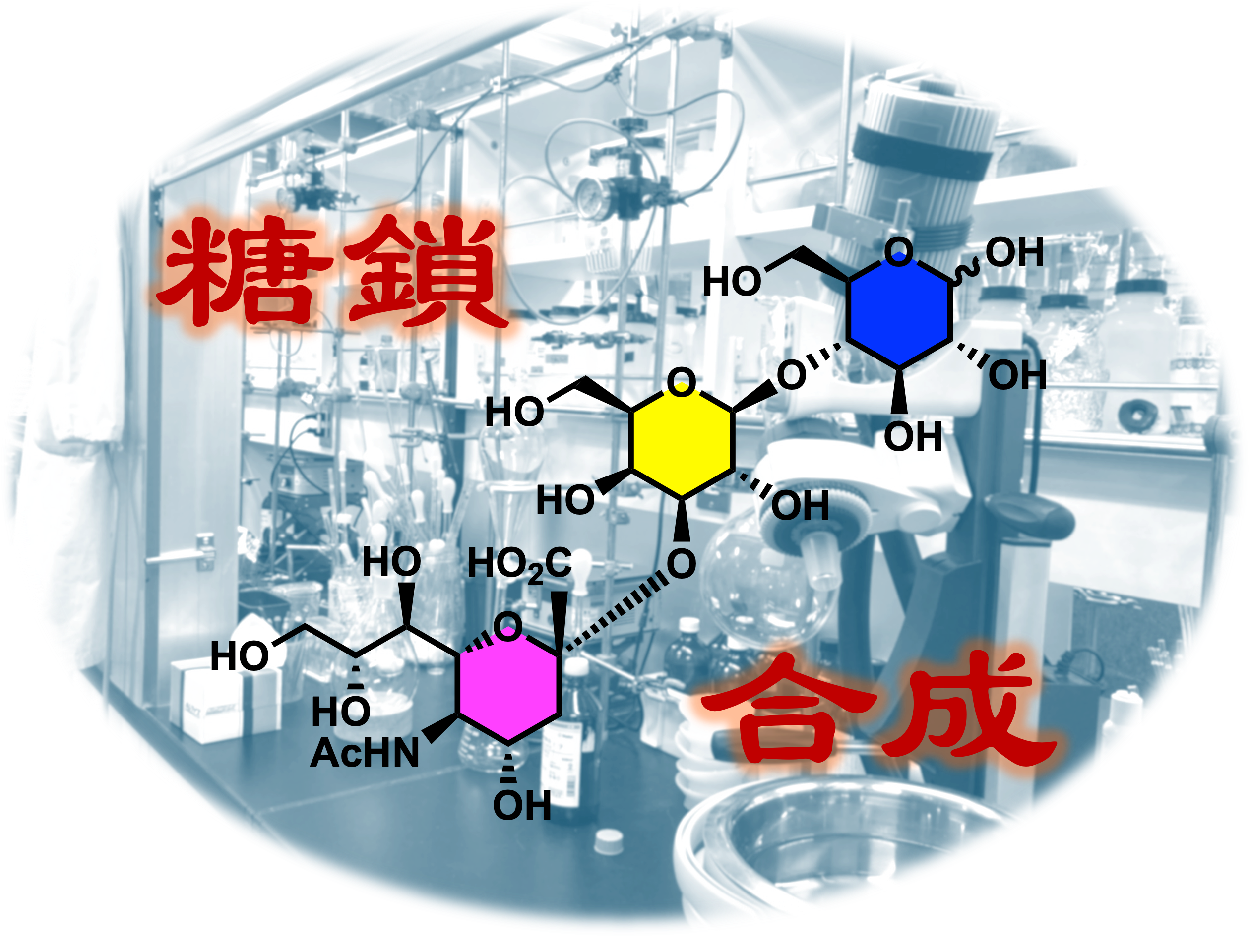

図/ シアリルラクトースという糖鎖の構造。赤ちゃんの頃,飲んでたかも?

- 分子創製応用化学 安藤 弘宗 教授 博士(農学)

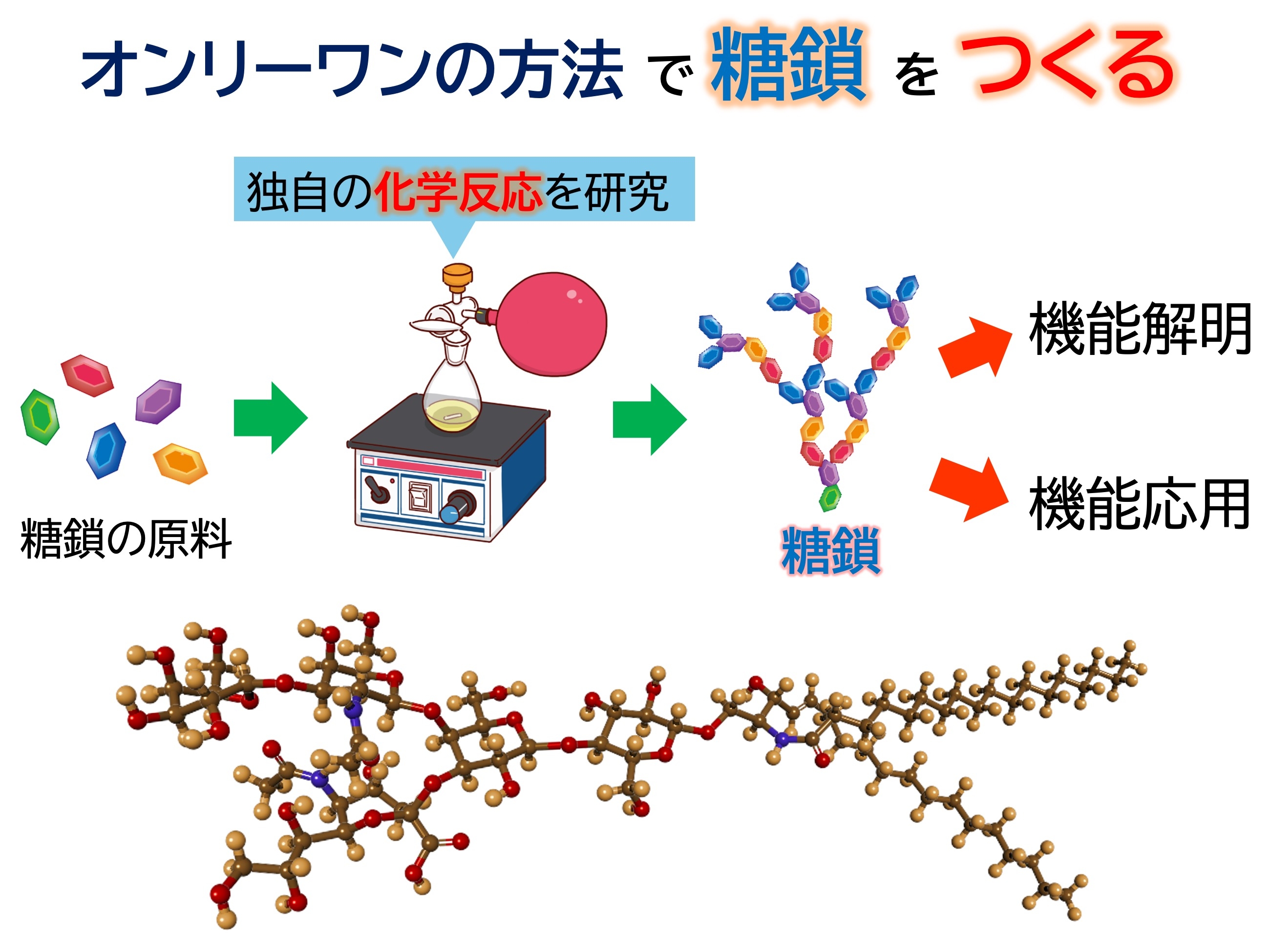

- 様々な生物の生命活動に不可欠な「糖鎖」という分子の研究をしています。細胞は例外なく多種多様な糖鎖で覆われています(あなたの約30兆個の細胞も!)。近年の研究で糖鎖には重要な生命情報が刻まれていることが明らかになりました。我々の研究室では,有機化学反応を応用して人工的に糖鎖を「合成する=つくる」研究をしています。この研究が完成すれば,糖鎖の生命情報を自在に利用することが可能になり,新たな医薬の道が開けます。

研究キーワード/ 糖鎖,有機化学,化学合成,生命現象の解明,医薬開発

主な担当授業/ 構造有機化学

教員からのクイズ/なぜ,糖鎖を「つくる」研究が重要なんだろう?

Researchmap(研究者情報)

図/ 糖鎖を合成する研究の概要。下の模型は研究室で人工合成したアルツハイマー病の発症に関係する糖鎖。

- 分子創製応用化学 田中 秀則 准教授 博士(工学)

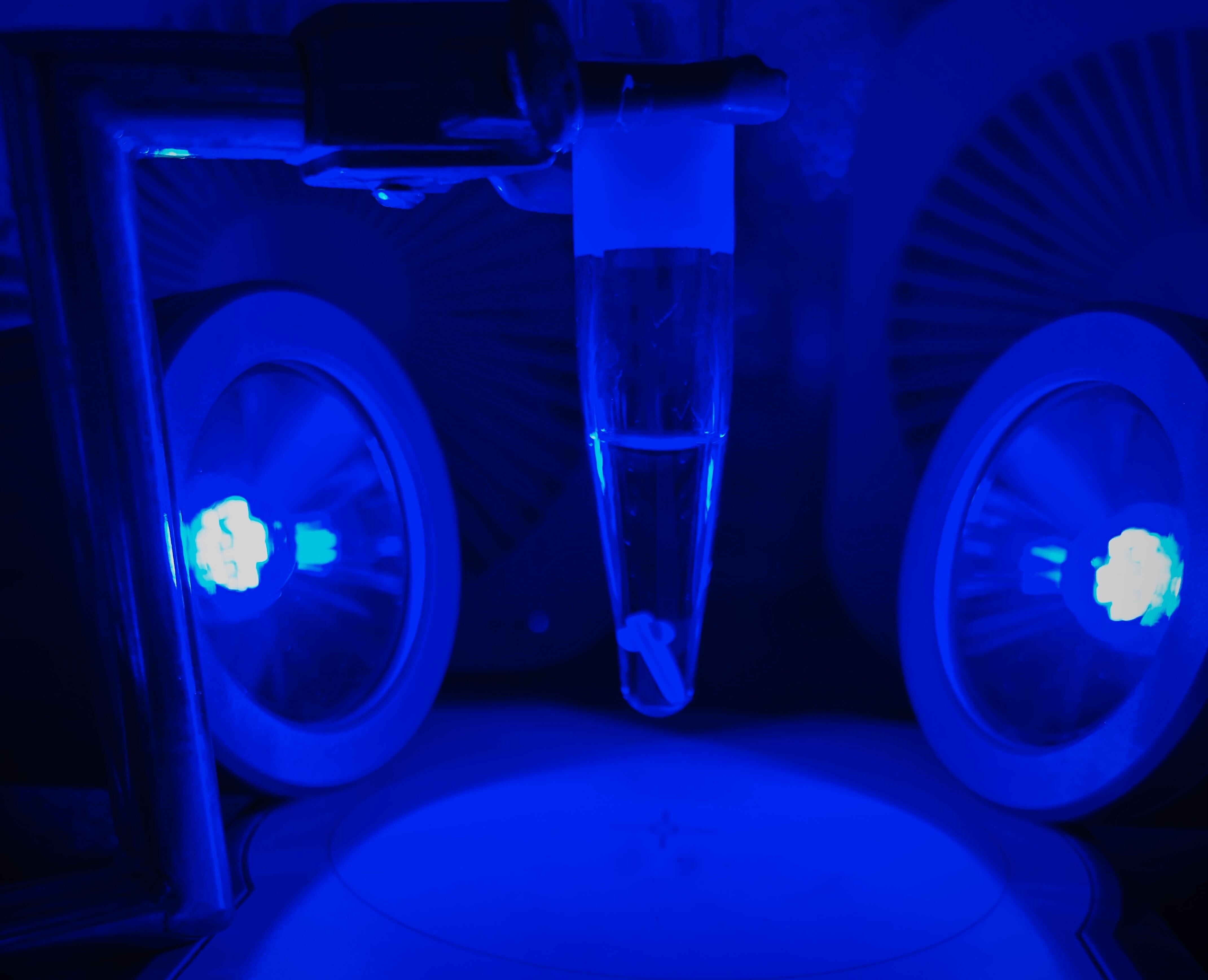

- 生合成されたタンパク質に付加される糖鎖やADPリボース鎖を研究対象とし,有機合成化学を駆使してこれら生体分子をつくり,その生物学的機能の解明,そして創薬研究への応用を目指しています。最近,光エネルギーを利用した有機合成反応で,かたちはそっくりでも機能は天然の生体分子より優れたアナログをつくることに取り組んでいます。

研究キーワード/ 糖鎖,ADPリボース鎖,生体分子,有機合成化学,創薬

主な担当授業/ 創薬化学

Researchmap(研究者情報)

図/ 光エネルギーを利用した有機合成反応

- 分子創製応用化学 河村 奈緒子 助教 博士(農学)

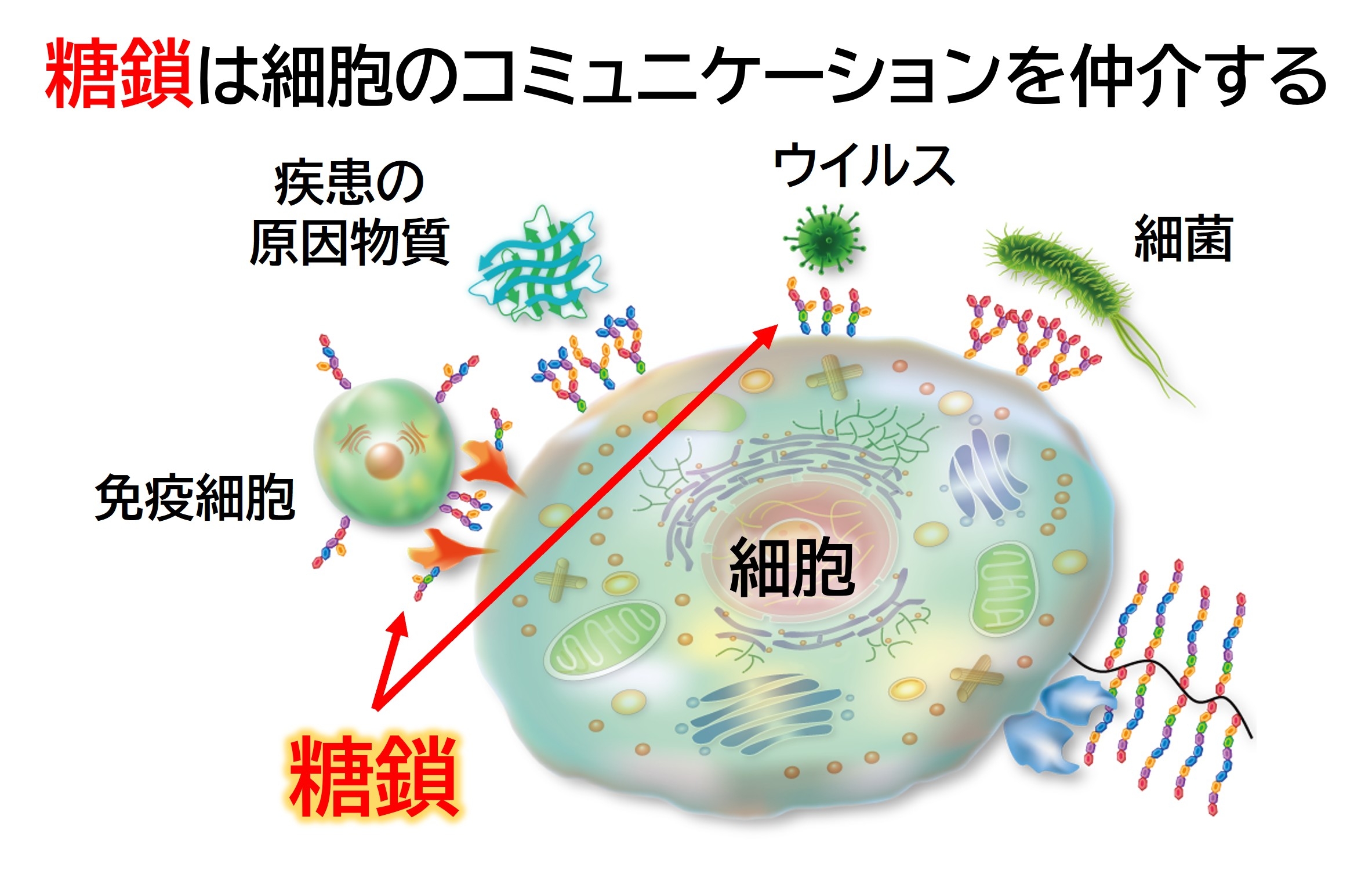

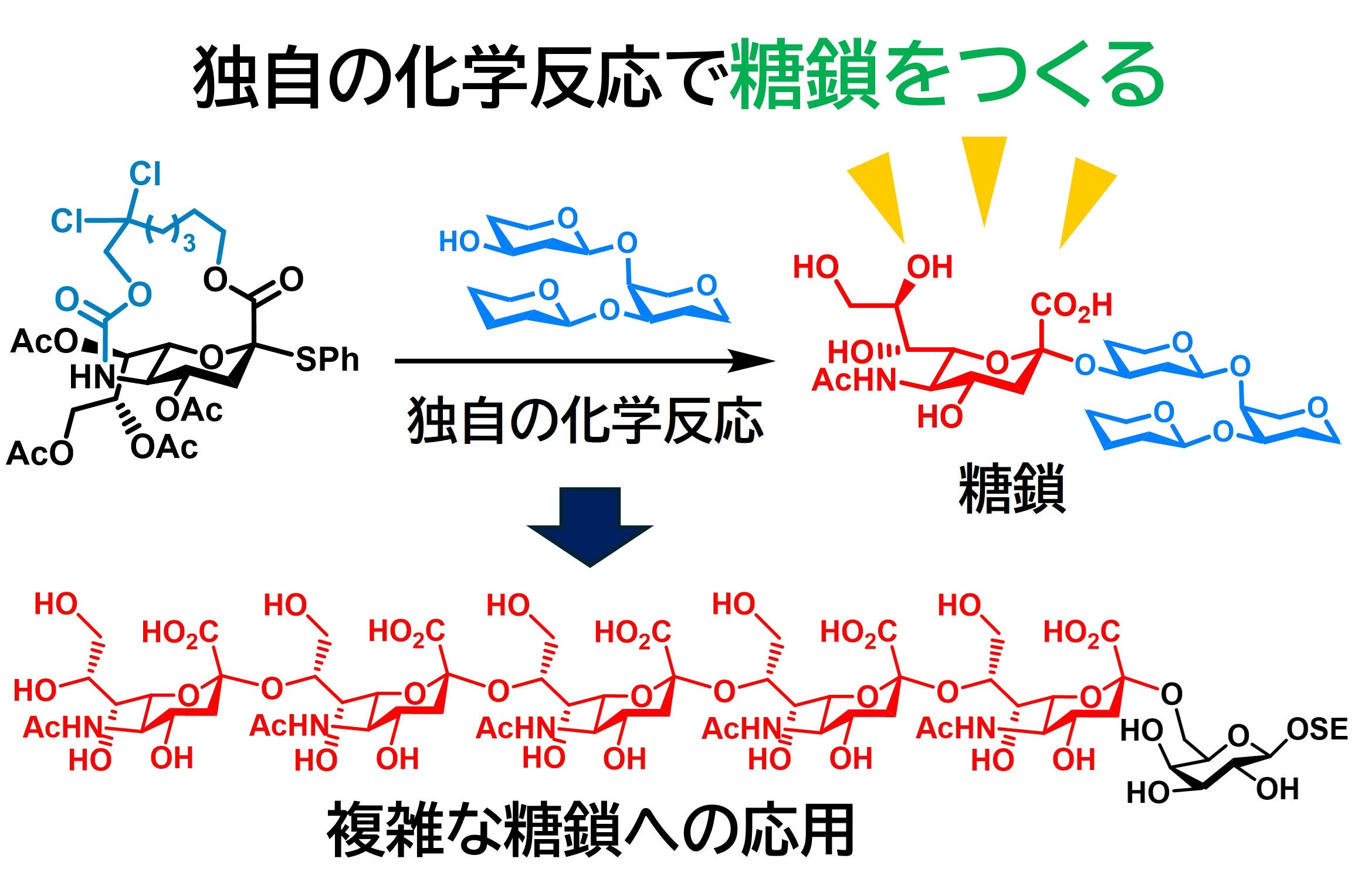

- 細胞上で様々な生命現象に深く関与する糖鎖を研究対象とし,化学合成で人工的につくった糖鎖で糖鎖の未知の機能の解明と応用を目指しています。糖鎖の構造はとても複雑ですので,糖鎖を精密につくるための独自の技術(化学反応)の開発をもとに,複雑な糖鎖を世界で初めてつくる研究に取り組んでいます。この研究が発展すれば,糖鎖が関わる疾患・感染のメカニズムの解明研究や治療・創薬研究につながることが期待されます。

研究キーワード/細胞膜,糖鎖,シグナル伝達,細菌,化学合成

主な担当授業/創薬化学

教員からのクイズ/糖鎖はからだの中でつくられます。では,人工的につくるにはどうする?

Researchmap(研究者情報)

図/上:細胞上の糖鎖 下:糖鎖をつくるための独自の技術

生物有機化学研究室

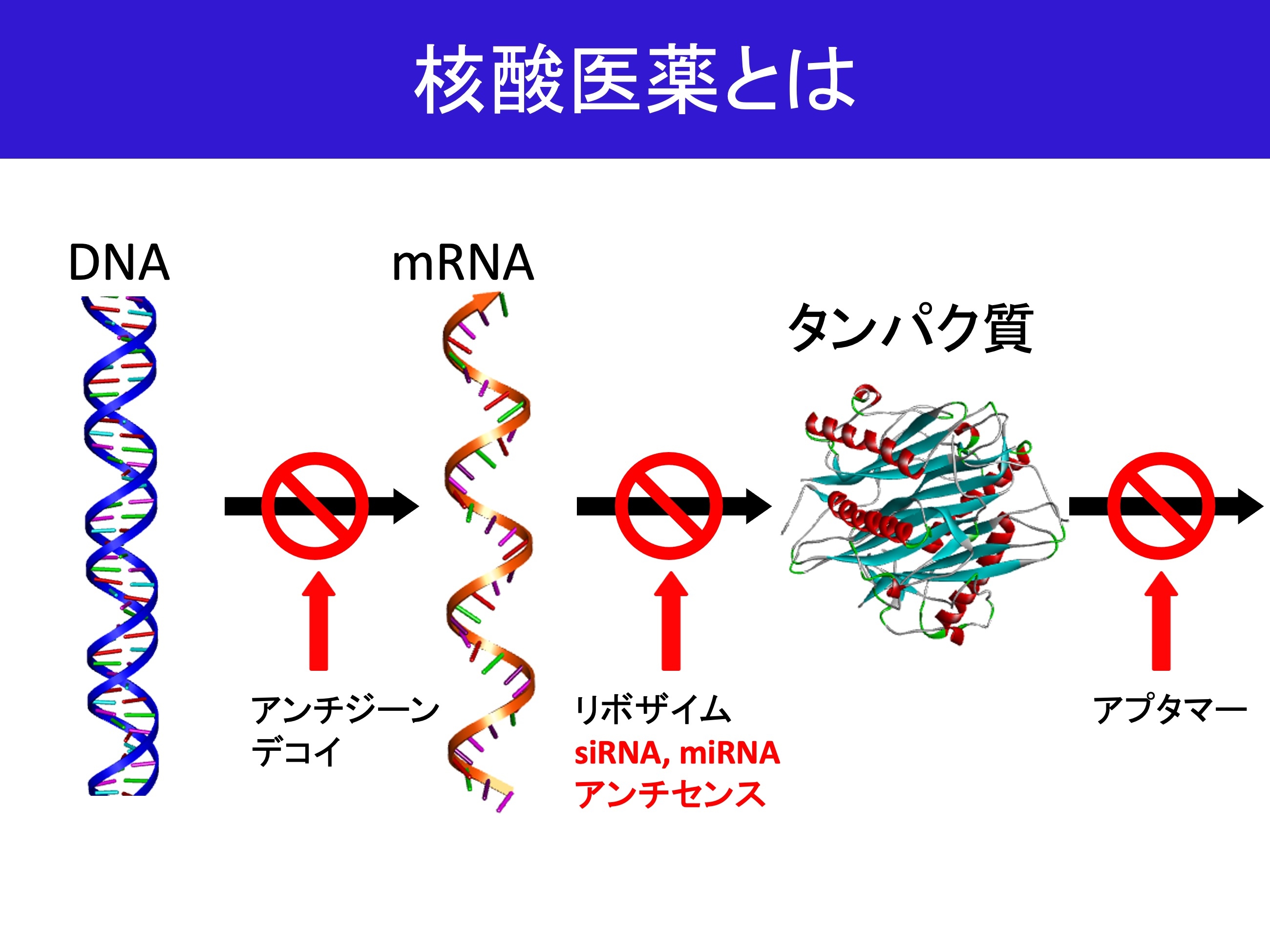

- 核酸有機化学 上野 義仁 教授 博士(理学)

- 核酸医薬と呼ばれるRNA医薬品の開発研究をおこなっています。皆さんがよくご存じのmRNAワクチンは,細胞の中でタンパク質を作る作用をもちます,車でいうとアクセルを踏んで車を加速するイメージです。これに対し,私が開発しているRNA医薬品は,タンパク質を作らないように,車でいうとブレーキを踏んで車を減速するイメージです。疾患の原因となるタンパク質を作らないようにして病気を治す次世代の医薬品です。

研究キーワード/ 核酸医薬,RNA,DNA,化学合成,RNA創薬

主な担当授業/ 有機化学I,生物有機化学

Researchmap(研究者情報)

図/ 核酸医薬品(アンチジーン核酸,アンチセンス核酸,siRNA,miRNA)は遺伝子に作用して薬効を発現します

- 生物有機化学 柳瀬 笑子 教授 博士(農学)

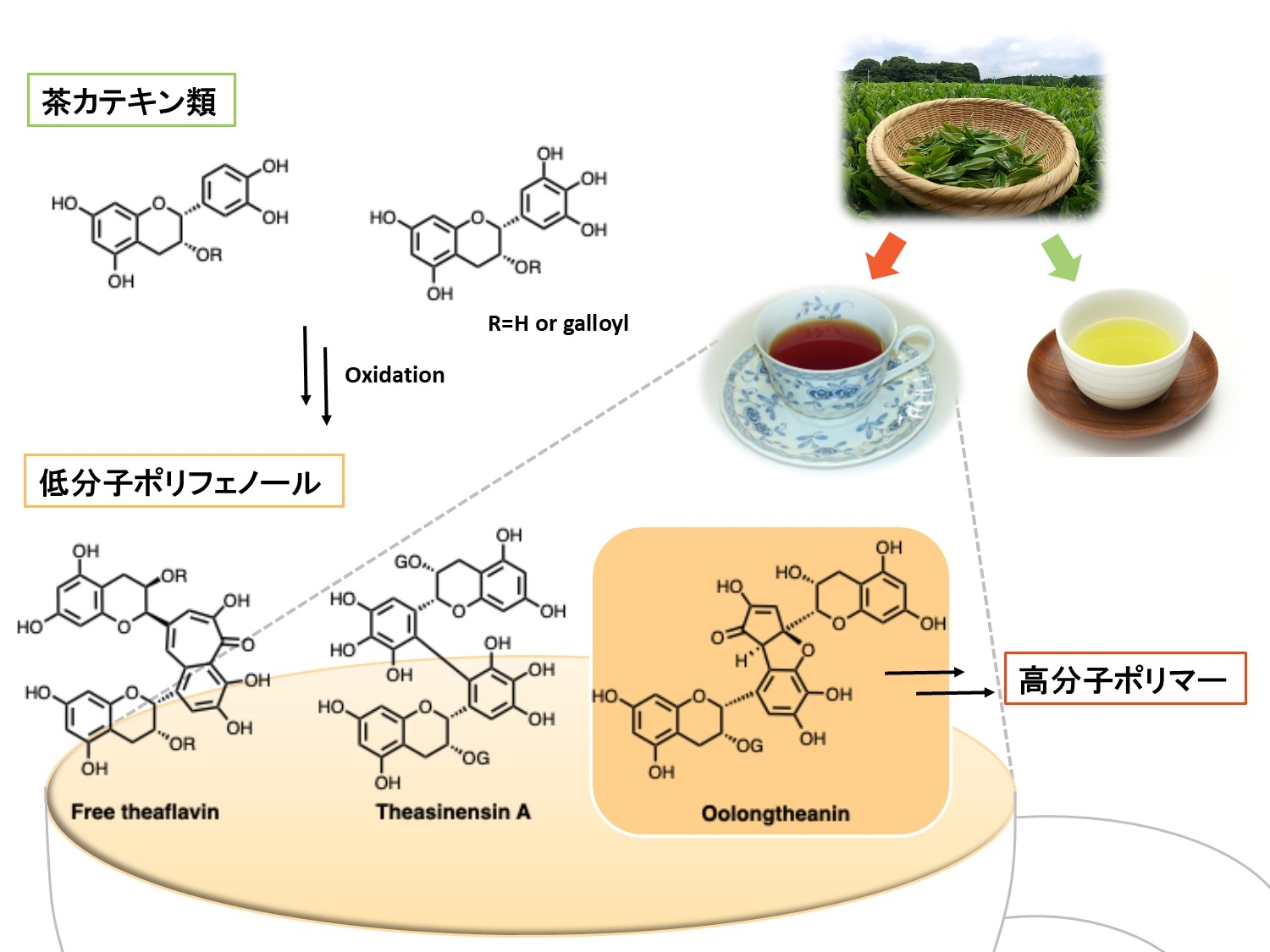

- 食品の加工によって,体に良い成分が生まれることをご存知ですか?私たちは,加工中に起こる成分の化学変化に着目し,そのメカニズムを有機化学の視点から解明しています。食品は加熱や発酵などによって,健康機能が高まることがありますが,その具体的なしくみはまだ十分に分かっていません。私たちは,加工過程で生まれる健康機能成分を分子レベルで解析し,新しい製品の開発や健康維持につなげることを目指しています。

研究キーワード/ 天然物化学,化学変化,機能性成分,成分分析,ポリフェノール

主な担当授業/ 有機化学II

教員からのクイズ/緑茶と紅茶は同じ茶樹の葉から作られますが、なぜ紅茶は赤いのでしょうか?

Researchmap(研究者情報)

図/ 茶の加工による化学変化

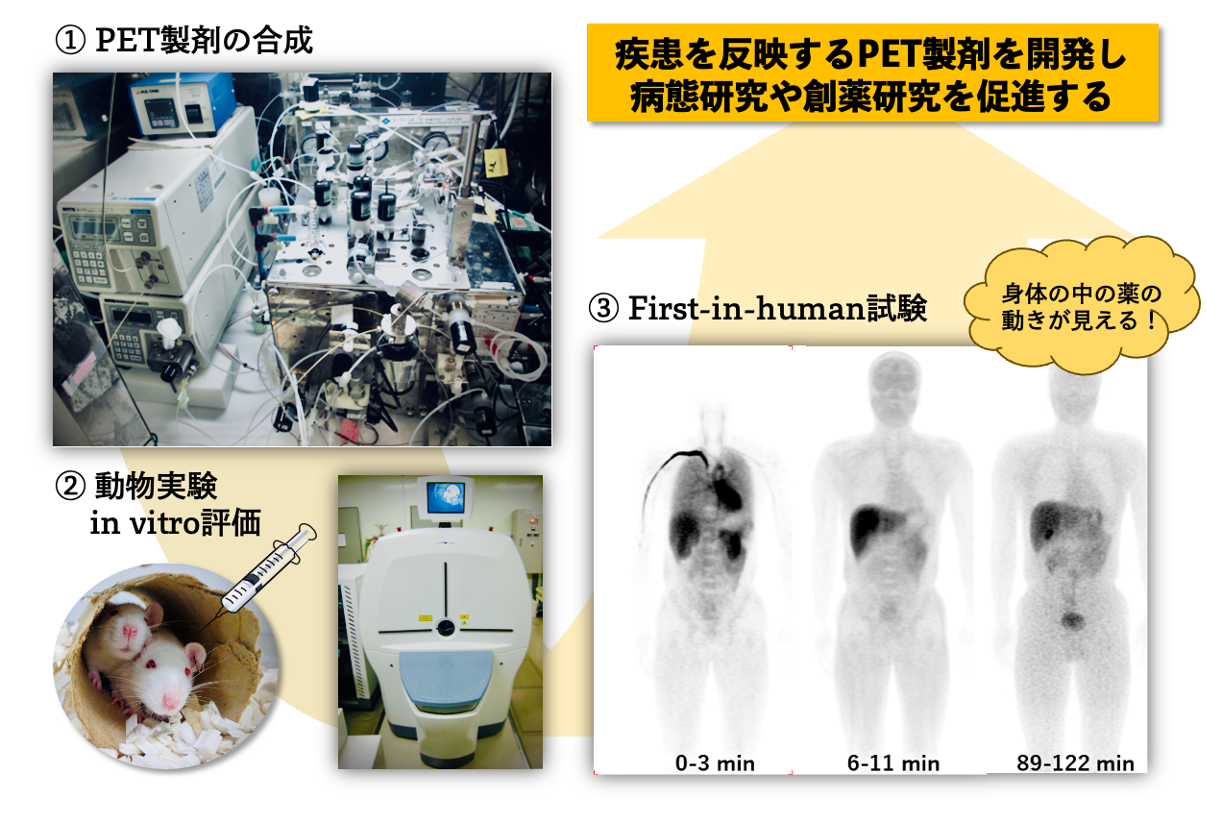

- 有機合成化学 小縣 綾 准教授 博士(農学)

- PET(陽電子放出断層撮影)は,放射性薬剤と生体分子との相互作用を高感度・高精度にイメージングする技術です。PET技術は,ヒトや動物の生体内における様々な生命現象を分子レベルでイメージングすることで,アルツハイマー病や癌などの病気の病態研究や創薬研究を飛躍的に進めることができます。当研究室では,脳内の特定の分子をイメージングするPET製剤を合成・開発しています。

研究キーワード/ PETイメージング,放射性薬剤合成,有機合成化学,創薬化学

主な担当授業/ 有機化学I,有機合成化学

Researchmap(研究者情報)

図/ PETイメージング研究 〜合成・動物評価・臨床応用〜

バイオマス代謝化学研究室

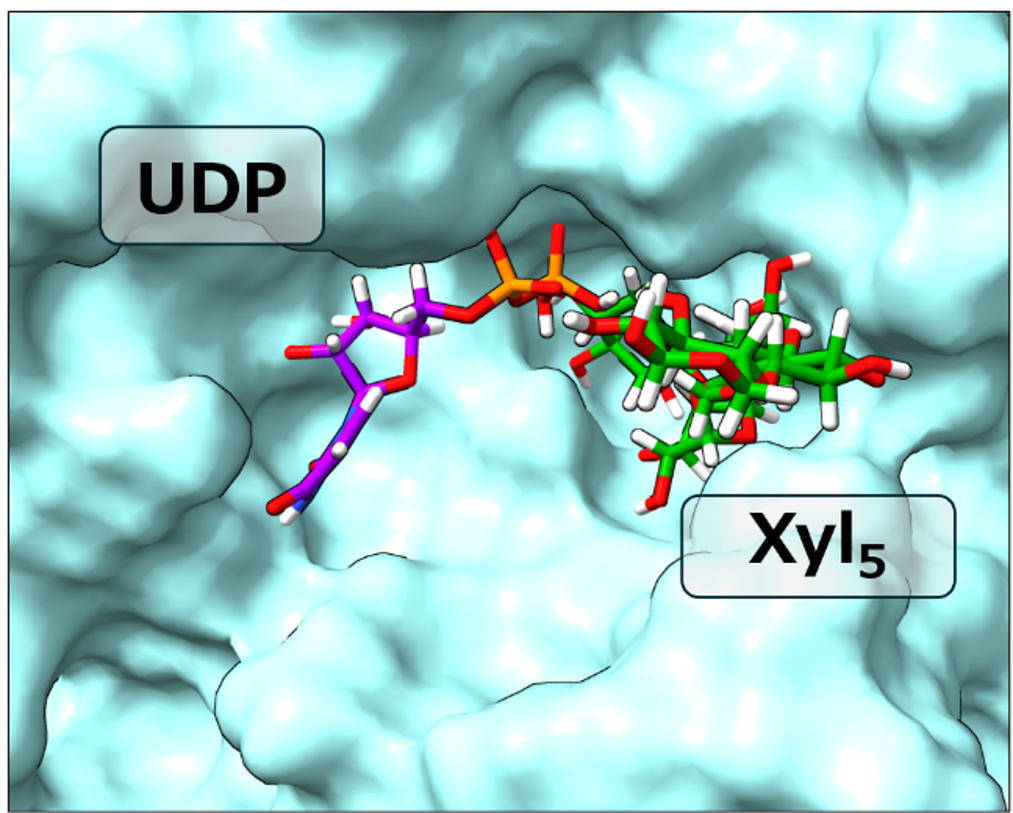

- バイオマス代謝化学 鈴木 史朗 准教授 博士(農学)

- 稲わらや木材,食物繊維など,植物が作る資源(=植物バイオマス)がどのように生まれ,分解されるのかを研究しています。試験管内で細胞壁の成分を作る技術や,腸内細菌が持つ"分解パワー"の発見など,新たなしくみを解明。 さらに,企業と協力し,特殊処理した植物バイオマスをプラスチックと混ぜた新規バイオマスプラスチックの開発にも挑戦中。脱炭素・健康長寿社会に貢献する技術を生み出し,持続可能な未来を目指します。

研究キーワード/ 植物バイオマス,食物繊維,脱炭素,生合成,代謝

主な担当授業/ バイオマス化学

教員からのクイズ/草食動物は稲わらを食べて栄養にすることができるのに,なぜヒトにはできないの?

Researchmap(研究者情報)

図/ 植物細胞壁の成分のキシランが合成酵素により伸びていく様子。タンパク質表面に存在するくぼみ(ポケット)の奥でキシロースという糖が1個付いて緑で示したキシラン分子が手前に伸びてきます。

天然物利用化学研究室

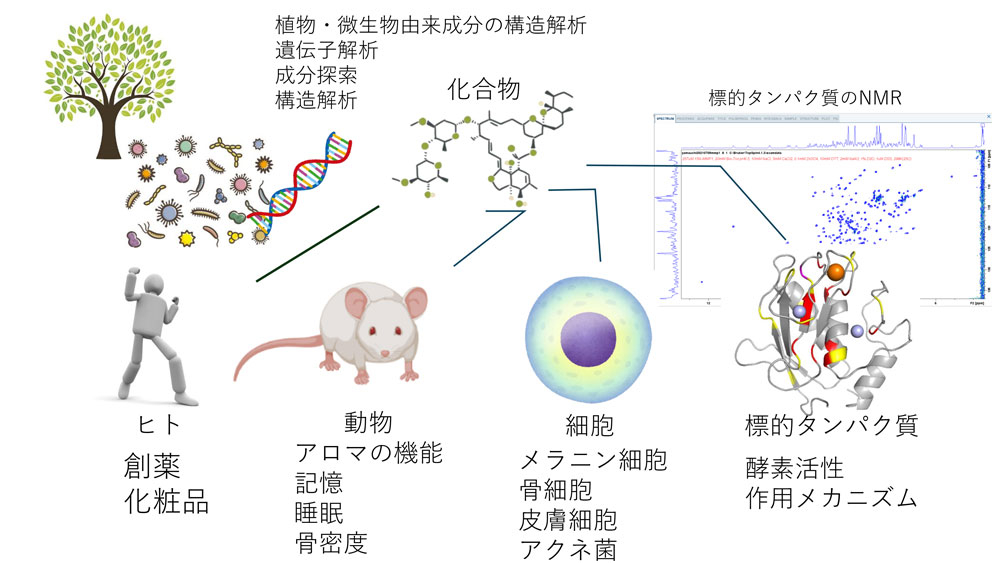

- 天然物化学 山内 恒生 准教授 博士(農学)

- 自然界の生物は抗生物質やアロマなど身を守るために多くの生物活性をもつ化合物をつくり出しています。人々はこのような化合物から医薬品や化粧品をつくってきました。自然界にはまだまだ未知な化合物が多く存在しています。これらを遺伝子情報や最先端機器,AIなどの情報科学を駆使して新しい化合物を発見し,化粧品や医薬品に応用します。

研究キーワード/ 天然物化学,創薬,化粧品,アロマ

主な担当授業/ 天然物化学,機器分析学

教員からのクイズ/自然の恵みから化粧品や医薬品をつくるには?

Researchmap(研究者情報)

図/ 自然が作り出す化合物を化粧品や医薬品に応用する

ソフトマテリアル化学研究室

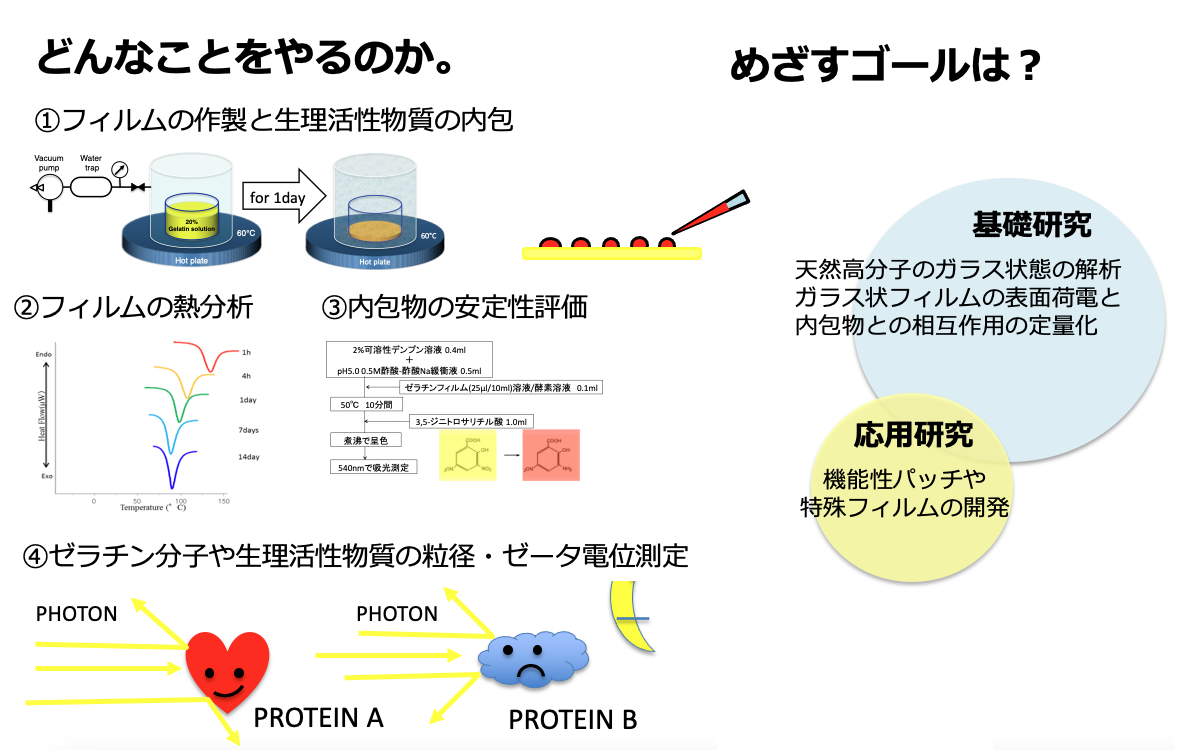

- コロイド界面科学 岩本 悟志 教授 博士(農学)

- 人の目ではパッと見,均一に見えますが,実は 1 nmから1μmのサイズの微粒子が媒質中に分散する不均一な系をコロイド分散系といいます。微粒子と媒質間の界面は,非常に巨大で,なおかつ変化に富むので,コロイドは,濃度や温度の変化で,ゾルからゲル,ゴム状態からガラス状態などの相変化・状態変化を起こします。私たちの研究室では,このコロイドの変化を積極的に活用し,フィルムや薬剤用のカプセルの開発を目指し研究をおこなっています。

研究キーワード/ コロイド,界面科学,高分子科学,ゼラチン,フィルム

主な担当授業/ 化学II,物理化学,高分子科学

Researchmap(研究者情報)

図/ 硬いガラスの柔軟な可能性

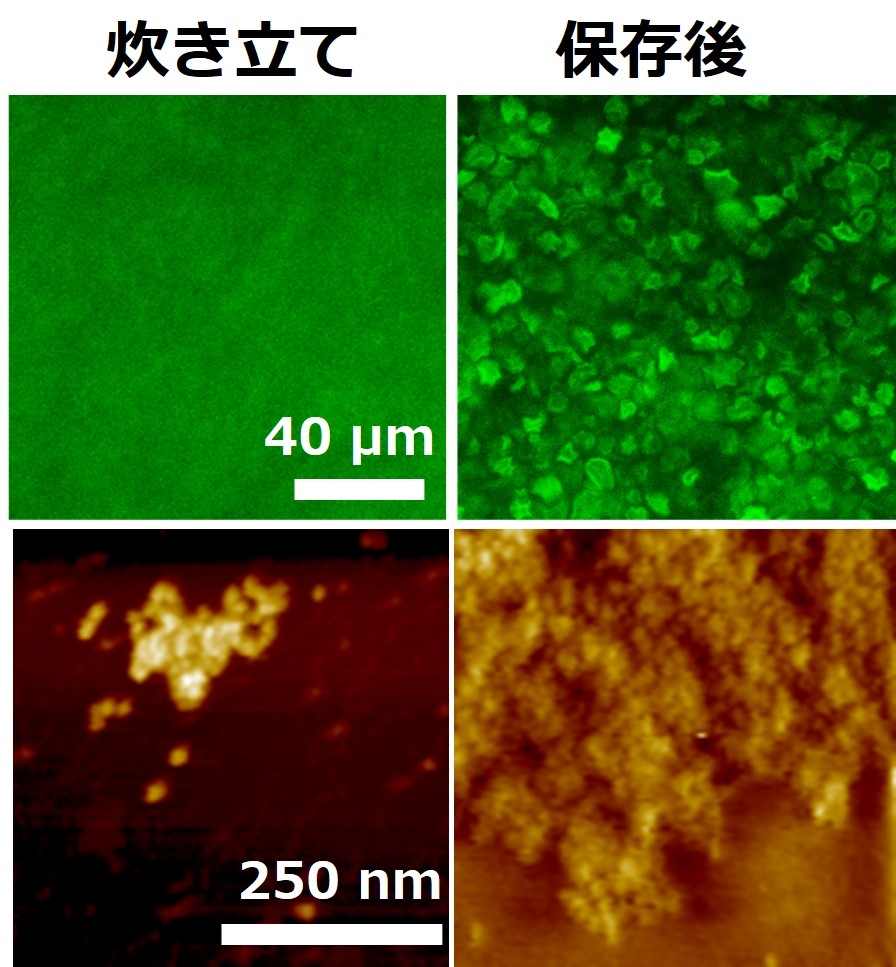

- 食成分化学 勝野 那嘉子 准教授 博士(農学)

- 食べ物や廃棄される農産物などを対象とし,製品の高品質化や有効利用に関する研究をおこなっています。澱粉の研究では品質の劣化原因となる老化現象を分子レベルからマクロな構造まで横断的に解析し劣化を制御する方法を開発しています。香りの研究では,製品のフレーバーリリース制御に関する研究や虫の力を使って植物の香りを高め嗜好品を高品質化する研究などをおこなっています。また不安定性な生物由来の色素成分について,食用成分を用いて安定性を高めるための研究をおこなっています。

研究キーワード/ 澱粉のマルチスケール解析,香気成分分析,色素分析,フードマテリアルイノベーション

主な担当授業/ 栄養代謝学,生活材料化学

教員からのクイズ/紅茶には何種類くらい香りの成分が入っている?

Researchmap(研究者情報)

図/ 共焦点レーザー顕微鏡(上段)と原子間力顕微鏡(下段)で見た澱粉の保存による構造変化

生物化学研究室

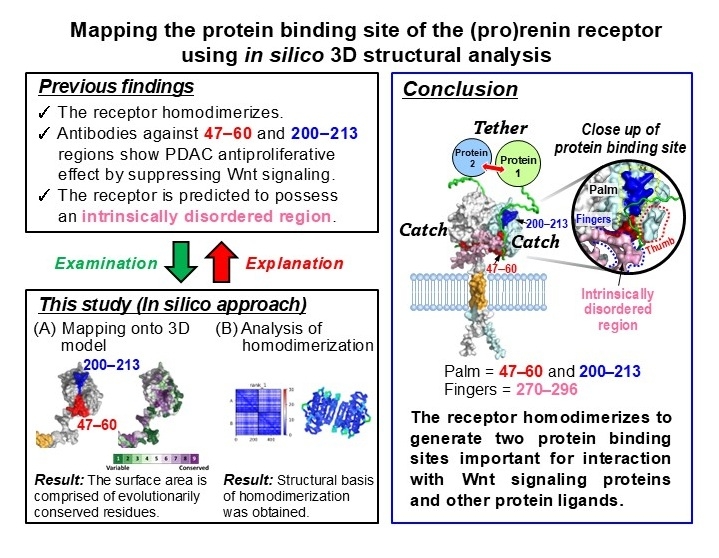

- 分子細胞生物学 中川 寅 教授 博士(農学)

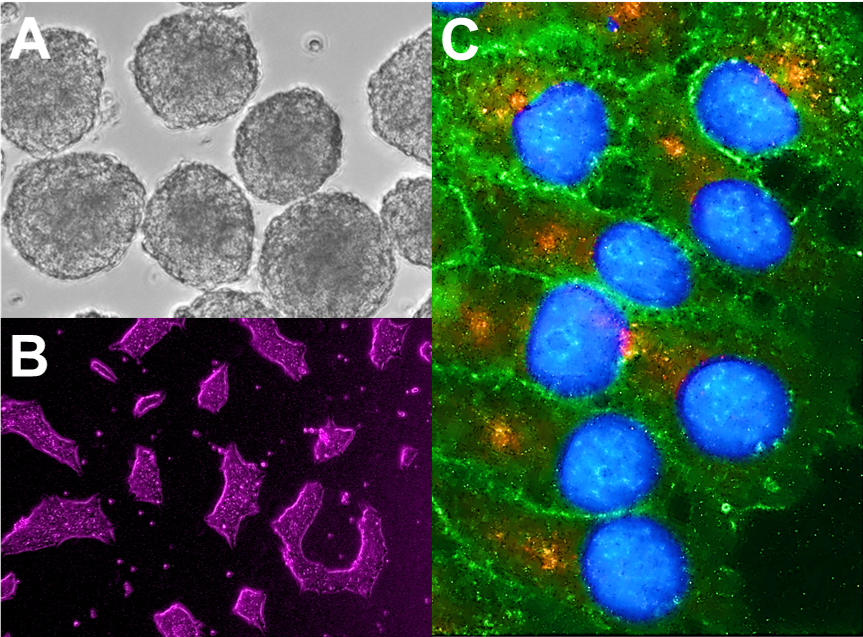

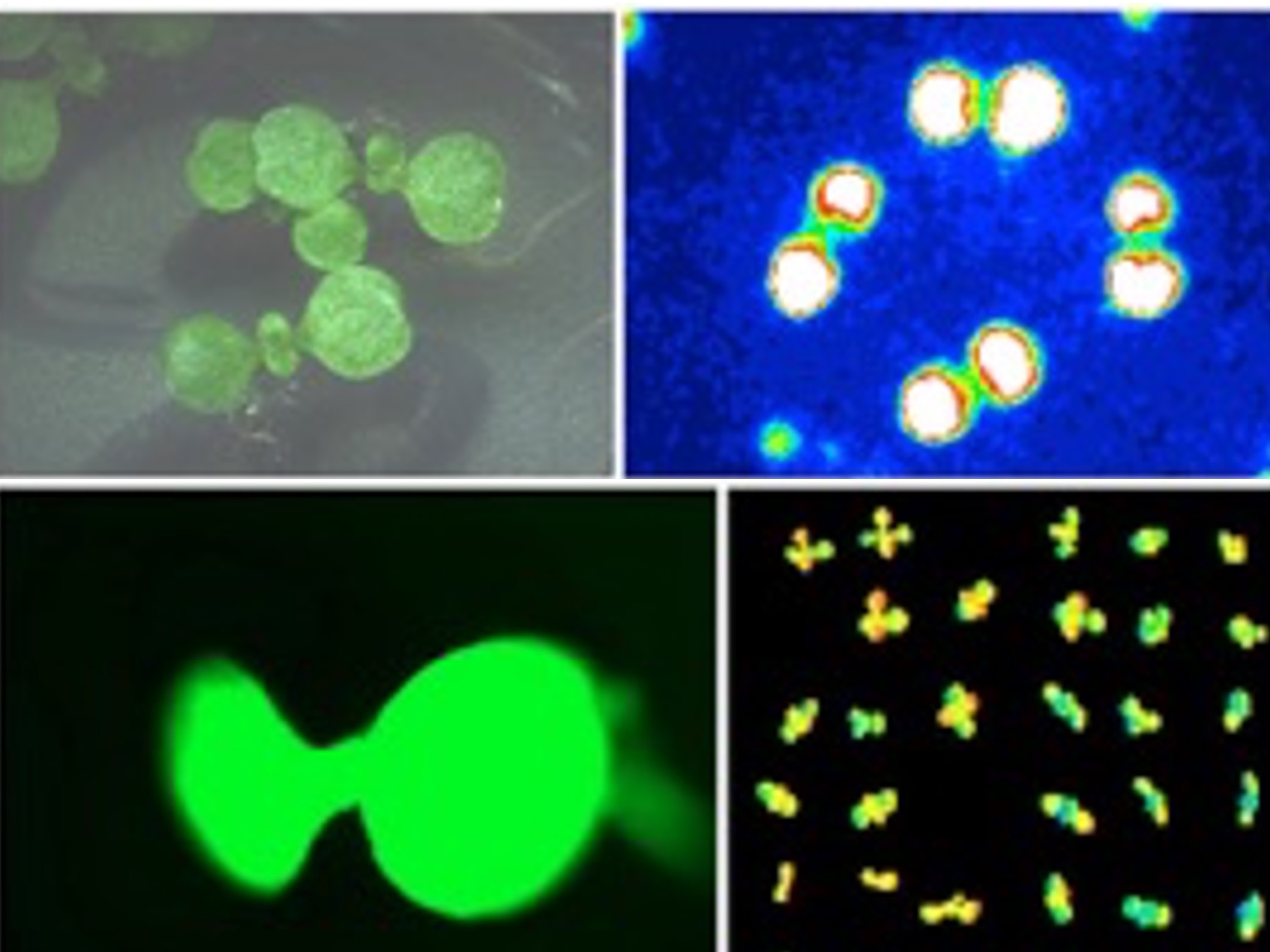

- 胚発生,がん,オートファジー(自食作用),脳発達・認知機能など,多様な生命現象に関わる「(プロ)レニン受容体」を対象に,タンパク質の翻訳後修飾が担う役割を解明しようとしています。ゲノム編集技術と,培養癌細胞やヒトiPS細胞で作製したスフェロイド(細胞凝集塊)や脳オルガノイド(ミニ臓器)などの三次元培養技術を組み合わせて遺伝子機能を調べます。また,試験管内転写・翻訳を用いたナノ抗体創出による抗体創薬にも取り組んでいます。

研究キーワード/ 遺伝子,培養癌細胞,ヒトiPS細胞,ゲノム編集,抗体創薬

主な担当授業/ 分子生物学,合成生物学

Researchmap(研究者情報)

図/ (A)ヒトiPS細胞由来の胚様体(B)未分化状態のヒトiPS細胞のコロニー(C)ヒト乳腺癌由来MCF7細胞(核を青色,未分化マーカーを緑色,リソソームを赤色で蛍光染色したもの)

- 動物生化学 橋本 美涼 助教 博士(ヒューマンバイオロジー)

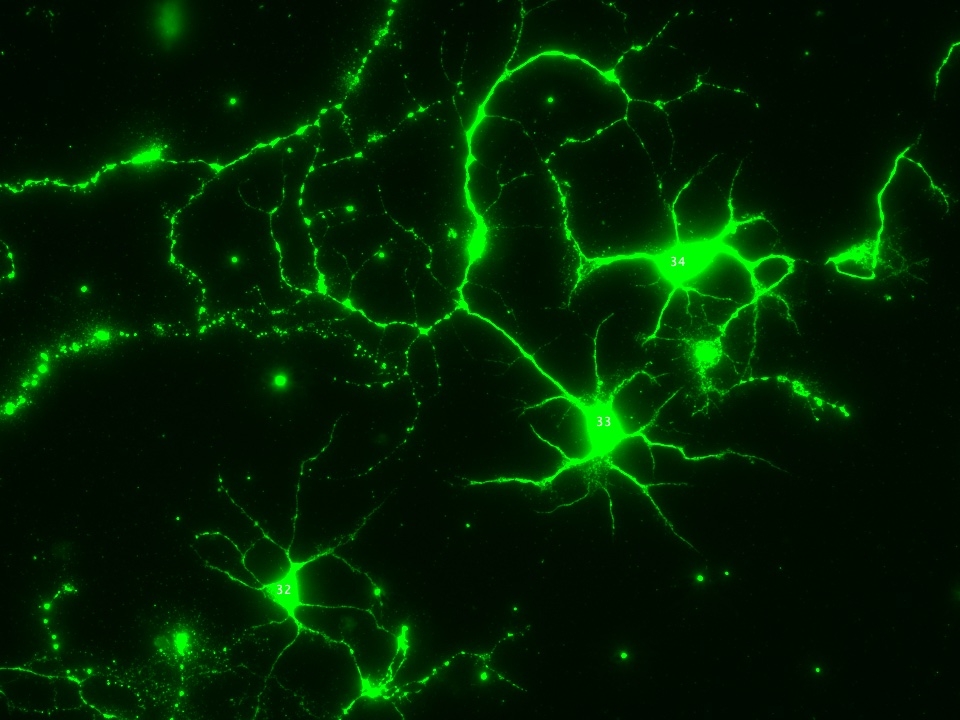

- 哺乳類の「体のしくみ」の解明が大きなテーマです。ノックアウトマウスや培養細胞を扱い,遺伝子機能を調べます。また,遺伝子の情報に基づいてつくられるタンパク質やその修飾が脳発達にもたらす影響を調べています。脳には神経伝達をおこなう神経細胞とそれに巻きついてミエリンを構成するグリア細胞などがあります。それらの細胞がつくられる過程で特定の遺伝子やタンパク質がどのように機能するかを解き明かします。

研究キーワード/ 遺伝子,タンパク質,脳,発生

主な担当授業/ 分子生物学

教員からのクイズ/ミエリンはなぜぐるぐると何重にも巻きつくのだろう?

Researchmap(研究者情報)

図/ マウス脳から単離した神経細胞(緑色蛍光分子を取り込ませ光らせている)

生体分子機能学研究室

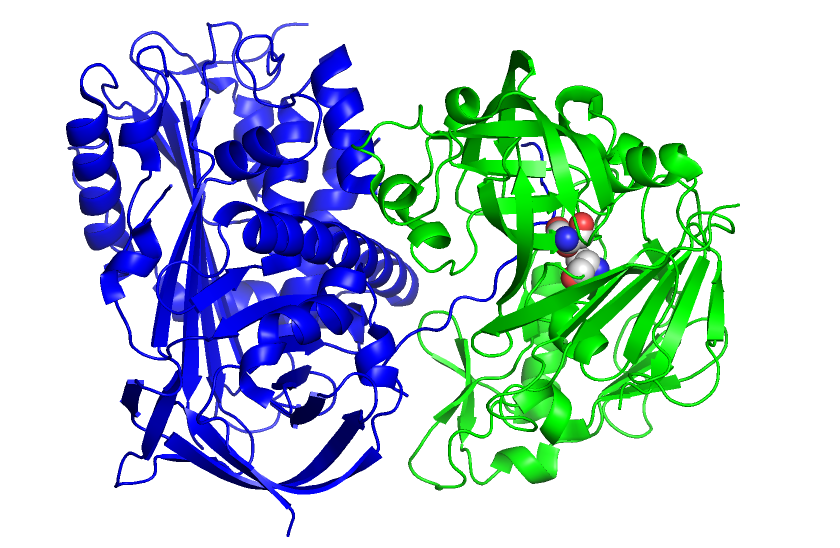

- 酵素科学 海老原 章郎 教授 博士(学術)

- 血圧調節に関わる酵素・タンパク質の作用機構を研究しています。X線結晶構造解析等による原子レベルの三次元立体構造解析を中心に,生化学的実験や情報学,生物進化的視点を導入して,タンパク質の真のはたらきを理解することを目指します。さらに,糖尿病合併症を予見できる検査法の開発など,医療への応用もおこなっています。血圧調節に関わる遺伝子は約4億年前,海の中に棲む魚類が起源です。生きた化石,シーラカンスにもその遺伝子があります。魚類から今の私たちに至る何億年もの分子進化の歴史をタンパク質構造の視点から迫ろうとしています。

研究キーワード/ 酵素,タンパク質,高血圧,生活習慣病,人工知能

主な担当授業/ 生化学I,酵素科学,生命情報科学入門

教員からのクイズ/2024年のノーベル化学賞はタンパク質の設計・構造解析に関するものでした。その鍵となる技術は何でしょうか? (ア)質量分析 (イ)X線結晶構造解析 (ウ)クライオ電子顕微鏡 (エ)人工知能ツール

Researchmap(研究者情報)

図/ 上:血圧調節酵素レニン(右)と反応基質(左)との複合体構造。その特異性の秘密を三次元立体構造から解読しています。

下:立体構造予測人工知能ツールAlphaFold2を用いて構築したタンパク質の立体構造モデルに基づき、機能解析を行っています。

- 構造生物学 島田 敦広 准教授 博士(理学)

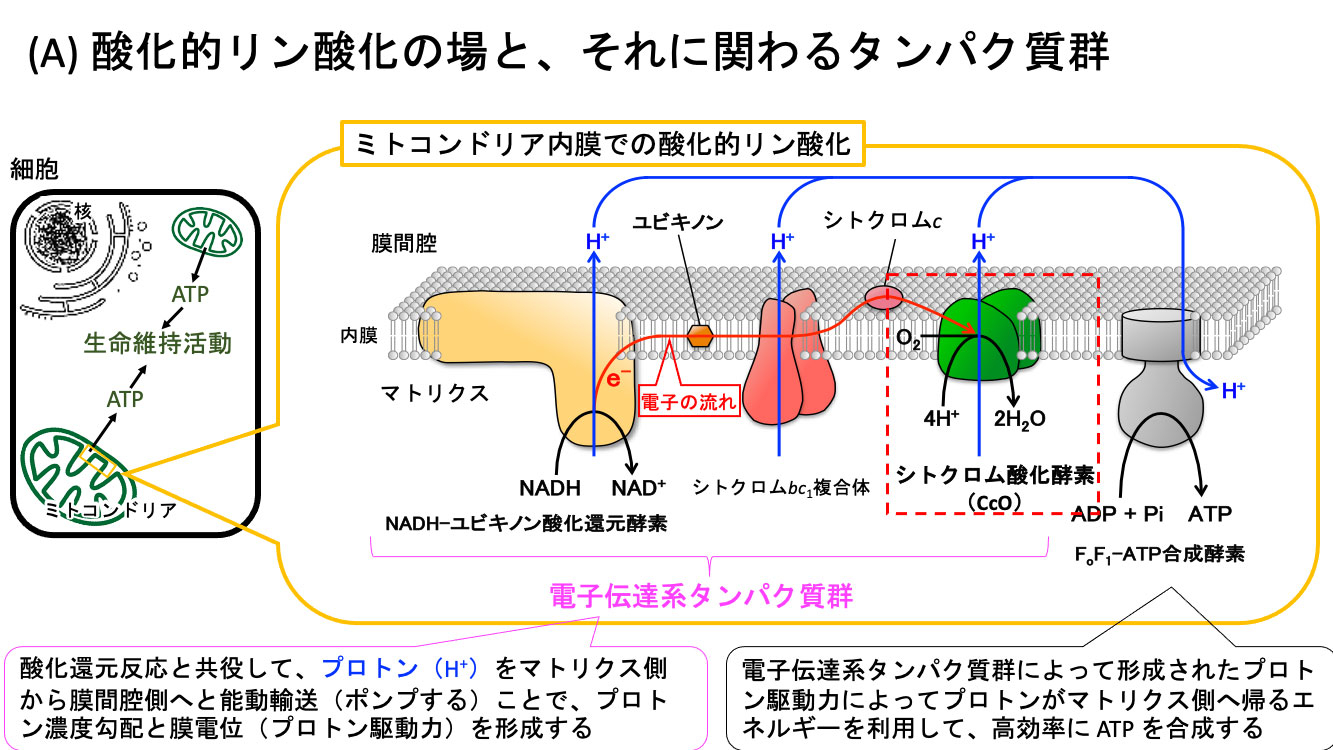

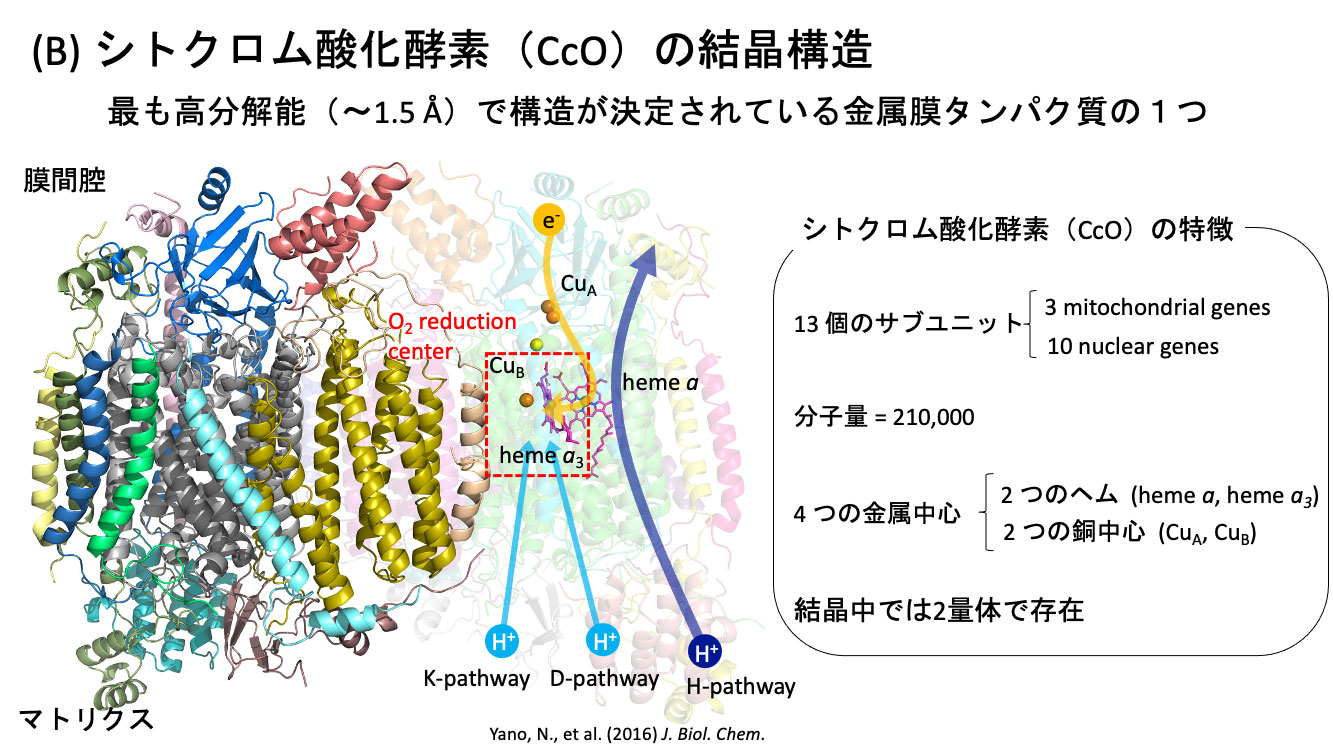

- 生体エネルギー(ATP)の生産を制御できれば,様々な疾病の予防や治療につながると期待されています。そこで,生体内の大部分のATPを合成している酸化的リン酸化の中枢を担うシトクロム酸化酵素(CcO)に注目して,CcOの活性調節によって酸化的リン酸化を制御することを目指しています。CcOの活性調節法を開発するためには,CcOの触媒する化学反応メカニズムを理解する必要があります。SPring-8やSACLA ,クライオ電子顕微鏡といった大型の施設や装置を使って,高解像度(高分解能)の立体構造を解明することで,CcOの化学反応を原子レベルで解明しています。

研究キーワード/ シトクロム酸化酵素,酸化的リン酸化,プロトンポンプ,金属タンパク質,タンパク質立体構造解析

主な担当授業/ 生物無機化学,酵素科学

教員からのクイズ/呼吸と食事によって摂取した栄養から取り出されたエネルギーは,なぜいったんATPとして保存されてから利用されるのでしょうか?

Researchmap(研究者情報)

図/ (A) ミトコンドリアでの酸化的リン酸化に関わるタンパク質群の具体的な反応

(B)シトクロム酸化酵素(CcO)の高分解能結晶構造と特徴

応用微生物学研究室

- 微生物機能学 岩間 智徳 准教授 博士(理学)

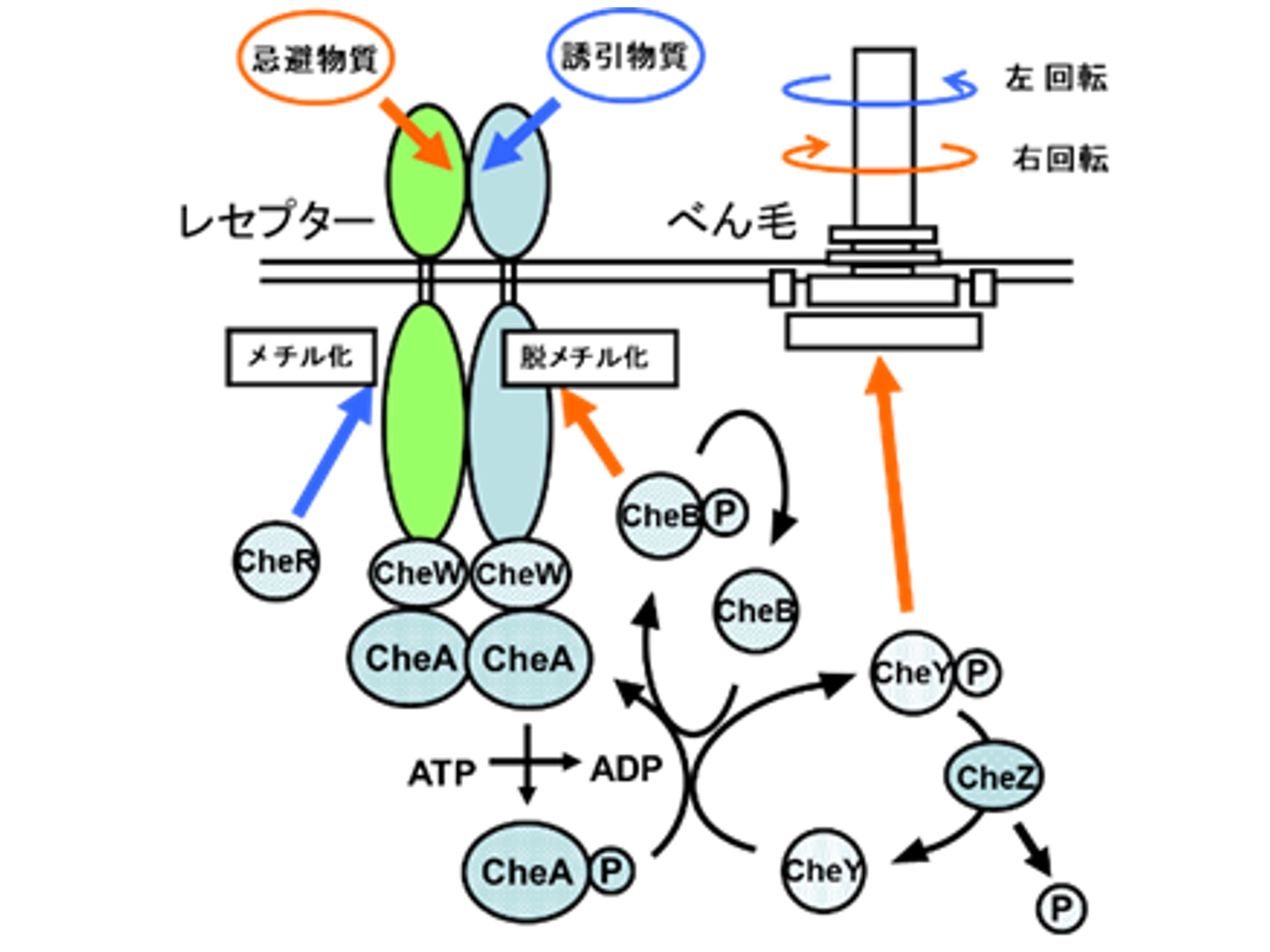

- 研究テーマは「細菌の化学感覚レセプターの構造と機能」です。生き物は様々な刺激を受容し,それに対応した行動をとります。肉眼では見ることのできない微小な生き物である細菌も液体中を泳ぎ回り,周囲の刺激物質を受容して,より好ましい環境に移動する走化性を示します。この走化性応答の最初の過程では,化学感覚レセプターが刺激物質を受容するためにはたらきます。このレセプターがはたらくしくみを理解するため研究を進めています。

研究キーワード/ 細菌の走化性,化学感覚レセプター,応答

主な担当授業/ 分析化学,基礎微生物学

Researchmap(研究者情報)

図/ 細菌の走化性応答におけるシグナル伝達

微生物化学研究室

- 分子微生物学 谷 元洋 教授 博士(農学)

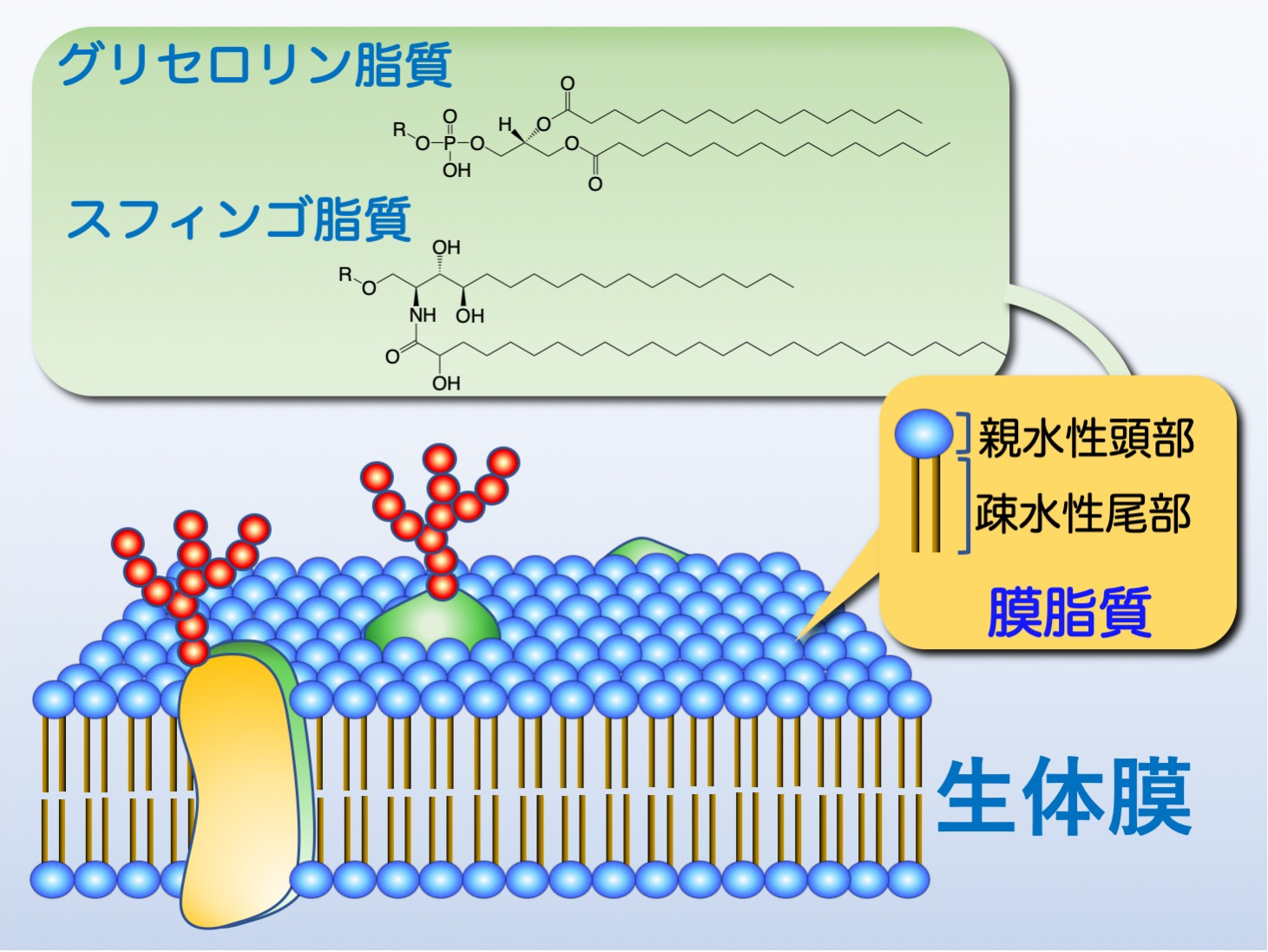

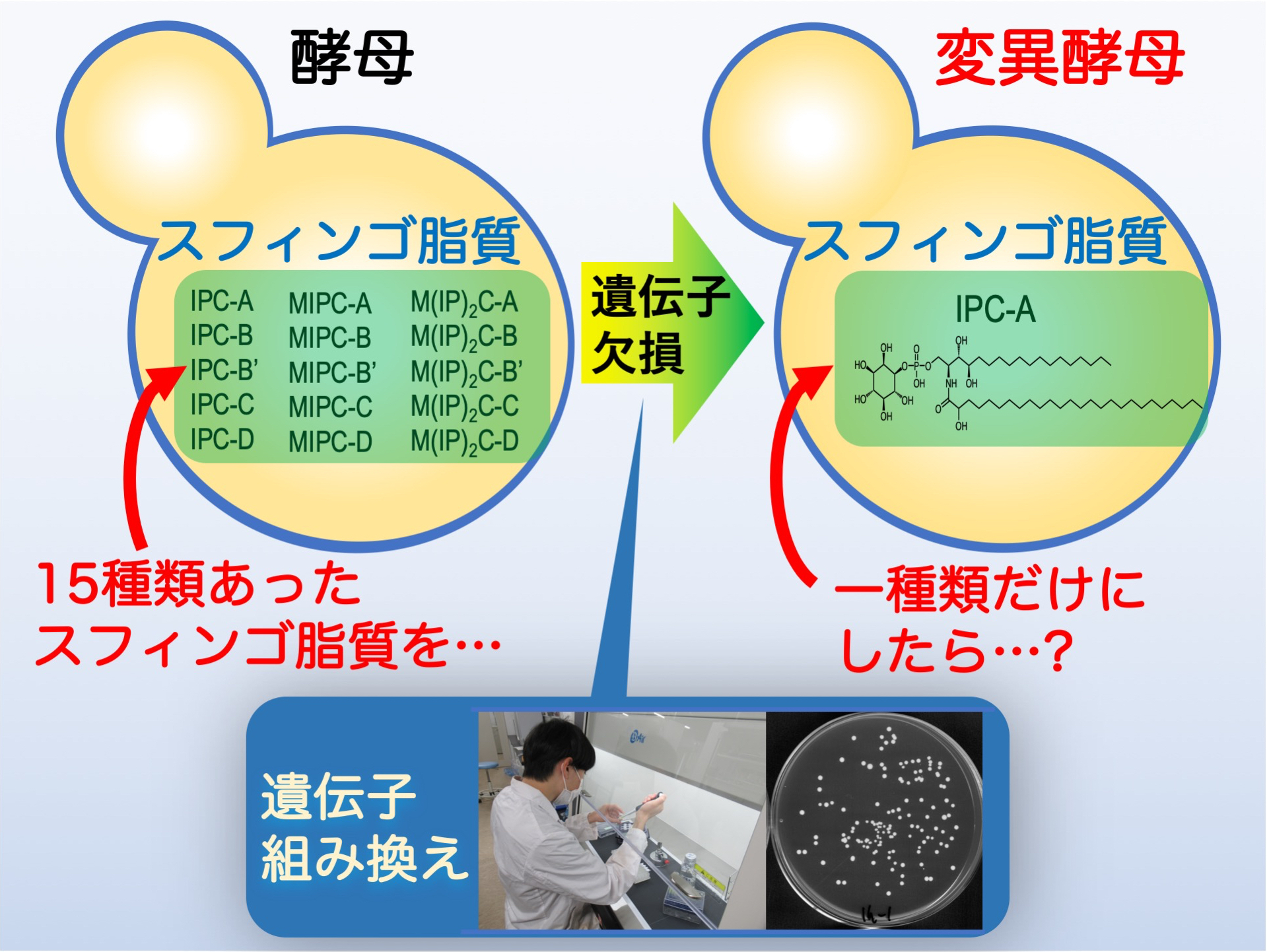

- 細胞が細胞としての「かたち」を維持するためには,脂質で作られた膜構造が必要となります。しかしながら,膜脂質は単なる壁としての役割だけでなく,非常に多彩な機能を持っています。私たちは,膜脂質の中でも「謎かけ怪獣スフィンクスの脂質」とも呼ばれるスフィンゴ脂質に特に着目し,酵母という微生物の遺伝子を改変することで,シグナル伝達機構,細胞内輸送,ストレス応答等との関連性を明らかにする研究をおこなっています。

研究キーワード/生体膜脂質,スフィンゴ脂質,出芽酵母,細胞内シグナル伝達,ストレス応答

主な担当授業/微生物遺伝学

教員からのクイズ/なぜ膜脂質にはたくさんの種類があるのだろう?

Researchmap(研究者情報)

図/(上)生体膜の模式図と膜脂質の構造

(中)遺伝子組み換えによるスフィンゴ脂質の構造バリエーションの限定

(下)スフィンゴ脂質が一種類しか合成できない酵母 (右)におけるv-SNAREタンパク質(緑蛍光で検出)の細胞内輸送パターンの異常

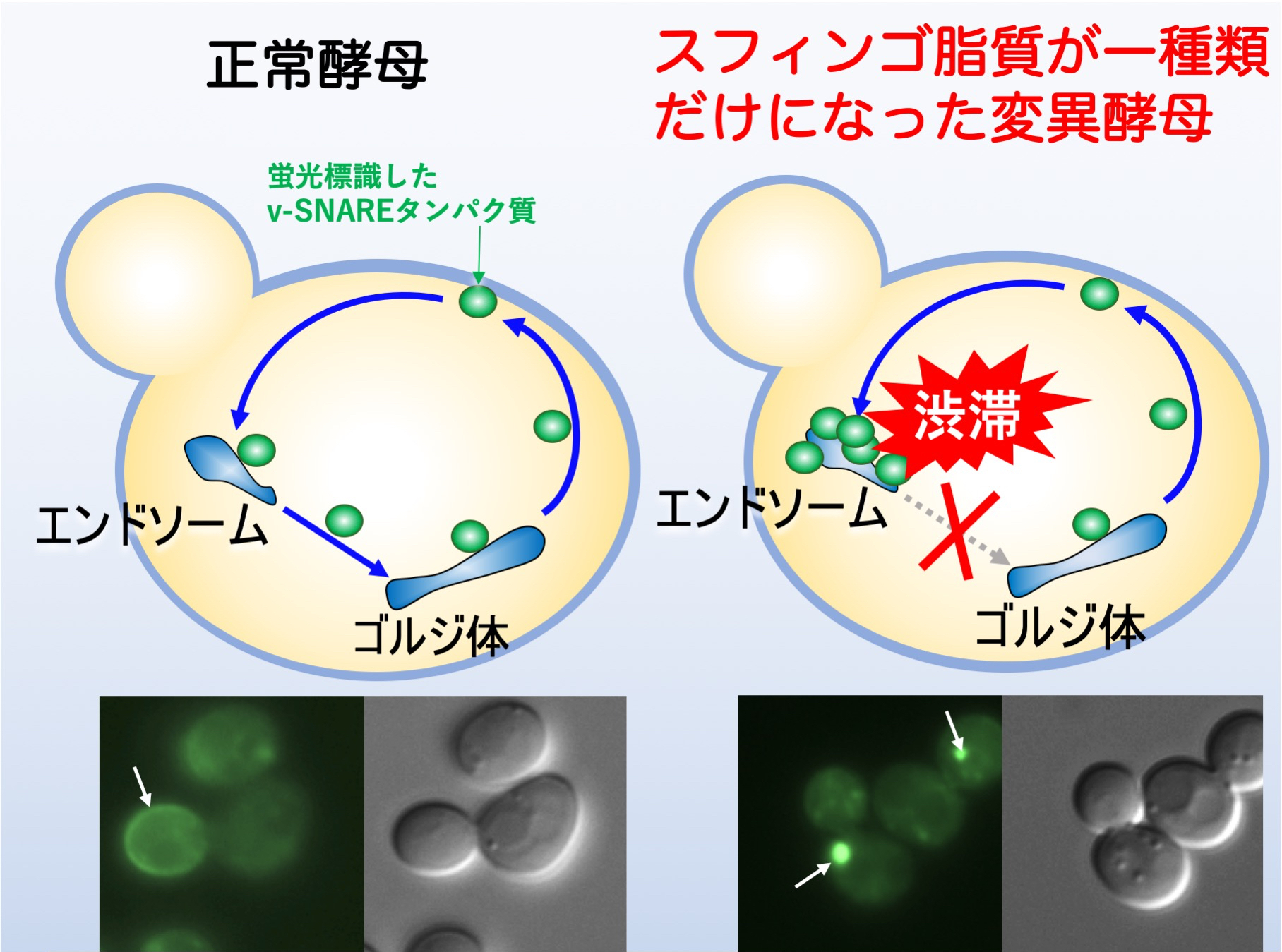

- 環境微生物学 中村 浩平 准教授 博士(農学)

- 地球上のバイオマスの多くを占め,その多様性によって地球上の様々な物質循環を担っている微生物。そんな微生物を活用すると未利用資源からのエネルギー 創出や環境汚染物質の汚染修復が可能です。私は酸素呼吸しない絶対嫌気性微生物による原油のメタン発酵と油田残留原油の回収や細胞外電子伝達キャリアによる異種間電子伝達の可能性について,また,自然環境中における工業用高分子ポリマーの生分解評価について研究しています。

研究キーワード/ メタン発酵,メタン生成アーキア,メタゲノム,絶対嫌気性微生物,バイオインフォマティクス

主な担当授業/ 環境微生物学,バイオインダストリー論,生命データサイエンス

教員からのクイズ/地球上で微生物が最も多く生息している場所はどこでしょう?

Researchmap(研究者情報)

図/ (左)原油分解細菌を特異的蛍光染色した蛍光顕微鏡像(黄緑色が原油分解菌)

(右)細胞外膜小胞(緑矢印)を産生する異化的鉄還元細菌(黄矢印)の透過型電子顕微鏡像

植物細胞工学研究室

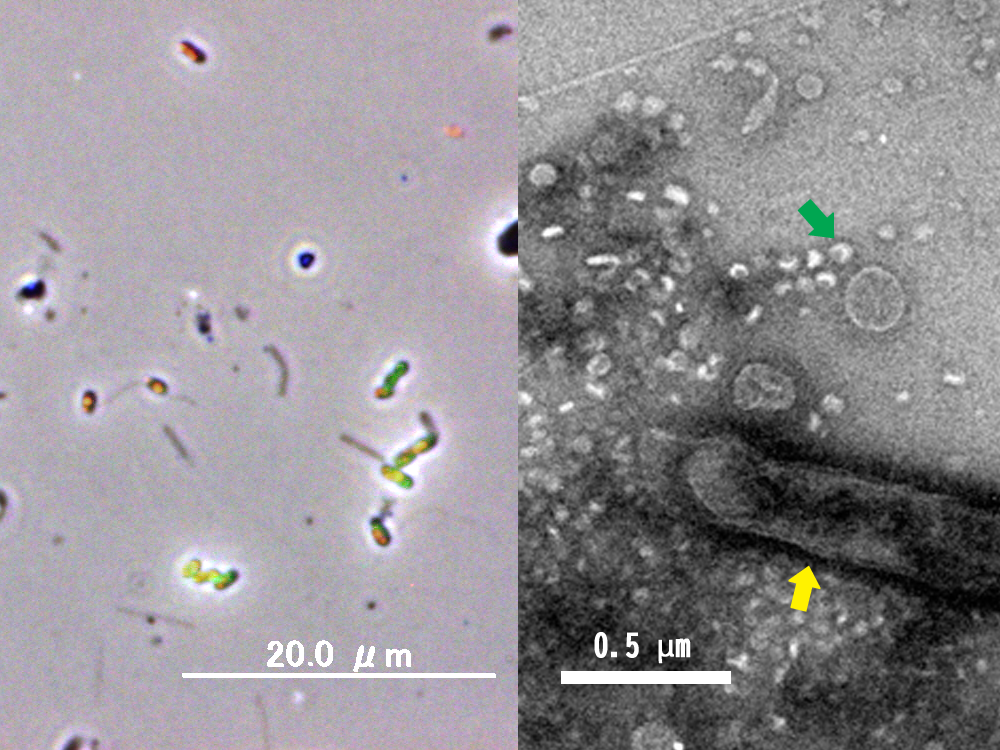

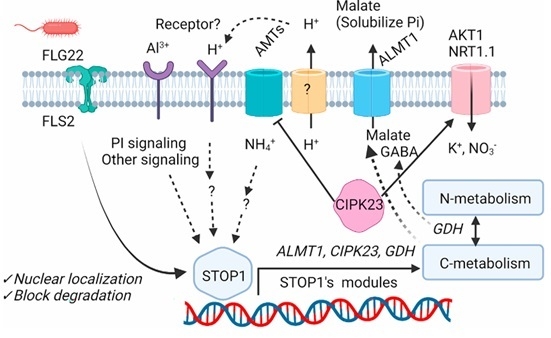

- 植物分子育種学 小山 博之 教授 博士(農学)

植物栄養学 小林 佑理子 教授 博士(農学)

- 私たちの研究室では,気候変動による異常気象や土壌劣化(養分過剰欠乏,土壌酸性化,塩類集積など)に強い植物を作るため,植物が環境ストレスにどのように応答し,耐性を獲得するのか? 分子・遺伝子レベルで解明します。最新のバイオテクノロジーとゲノム情報を駆使し,進化の過程で厳しい環境に適応した植物の遺伝的特性を明らかにします。これにより,持続可能な資源供給を実現し,食料生産やバイオエコノミーの発展に貢献する研究をおこなっていきます。

研究キーワード/気候変動,ストレス耐性,ゲノム情報,遺伝子発現制御,品種開発

主な担当授業/植物分子栄養学,ゲノム科学,合成生物学,生物無機化学,バイオテクノロジー論,バイオエコノミー論

教員からのクイズ/酸性化した土壌環境に適応するため,多くの植物が根から分泌する化合物は何?

Researchmap(研究者情報)小山

Researchmap(研究者情報)小林

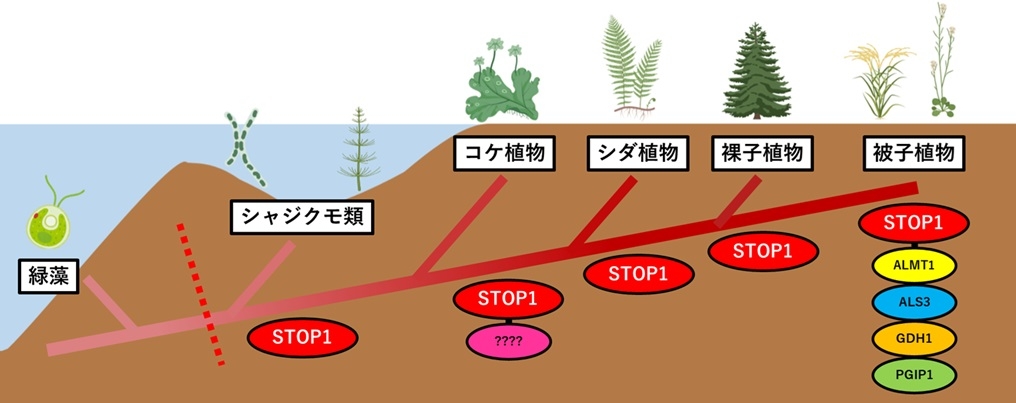

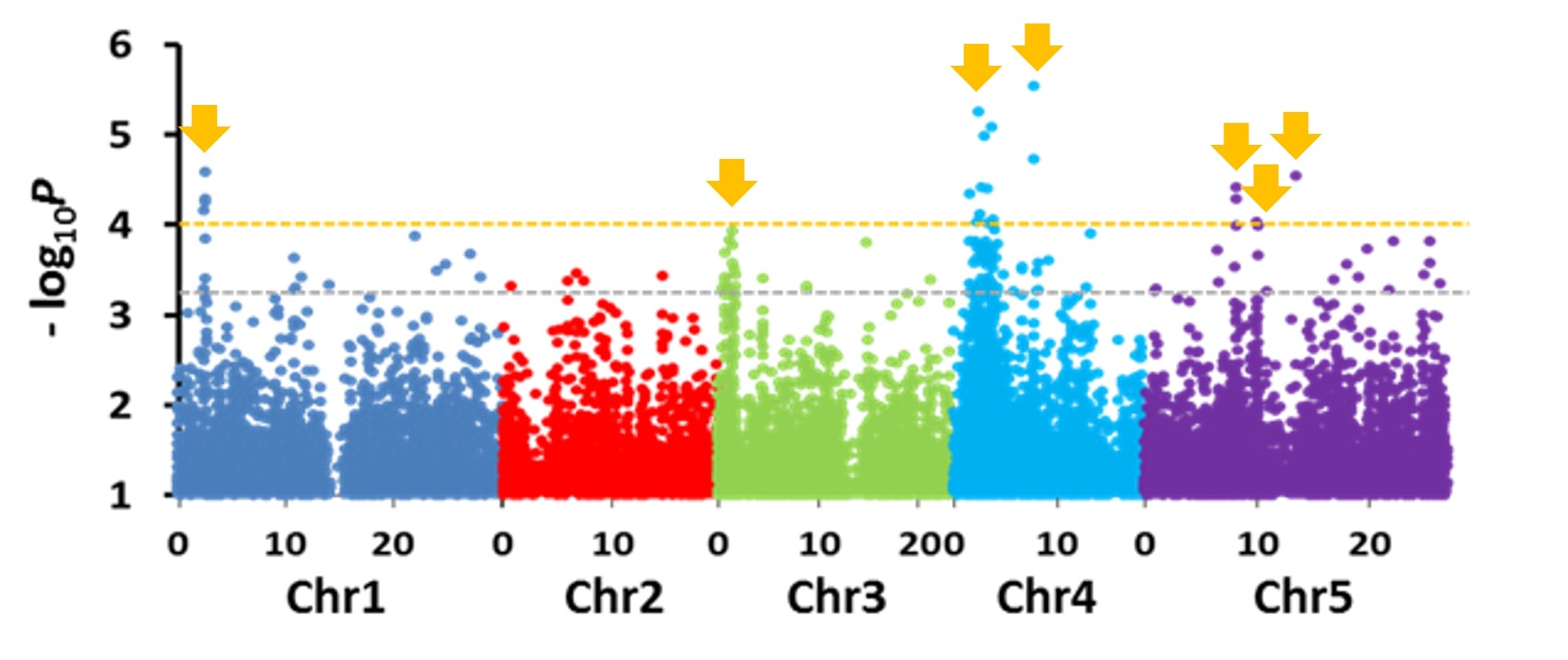

図/(上)植物のSTOP1転写因子は様々なシグナルによって活性化され,生存に重要ないくつかの遺伝子の転写を活性化します。ストレス耐性と細胞の栄養管理において複数の制御的役割を担っています。 (Koyama et al. 2021; Molecular Plant 14, 1615-1617)

(中)STOP1タンパク質は陸上植物に高度に保存されています。高等植物と藻類やゼニゴケを比較することで,植物の陸上進出とSTOP1機能の関係を明らかにすることができます。

(下)全ゲノムの一塩基多型(SNP:点)と環境ストレス耐性の連関を調べるゲノムワイド関連解析(GWAS)を実施し,耐性遺伝子を特定します(矢印)。さらに,他のオミクス解析と組み合わせて耐性メカニズムを明らかにします。

植物分子生理学研究室

- 植物分子生理学 山本 義治 教授 博士(理学)

- 植物の環境適応のしくみを,葉緑体や光合成に注目しながら研究しています。同属なのに砂浜や高山に特化したアブラナ科の植物種がいるのですが,それらの環境適応のしくみをゲノム比較しつつ研究したりもしています。かなり基礎研究寄りですが,目的は持続可能な社会の実現です(今は石油依存社会なのでできてません)。

研究キーワード/ 植物ゲノム,遺伝子発現制御,光合成,葉緑体,バイオインフォマティクス

主な担当授業/ 植物分子生理学,細胞生物学,ゲノム科学

教員からのクイズ/どんな劣悪な環境でも仕事しないと死んでしまうって?(植物編)

Researchmap(研究者情報)

図/ ホタルの発光遺伝子を使った発光像,GFPによる蛍光像,クロロフィル蛍光を利用した光合成活性の可視化

腸管共生学研究室

- 衛生学 稲垣 瑞穂 准教授 博士(農学)

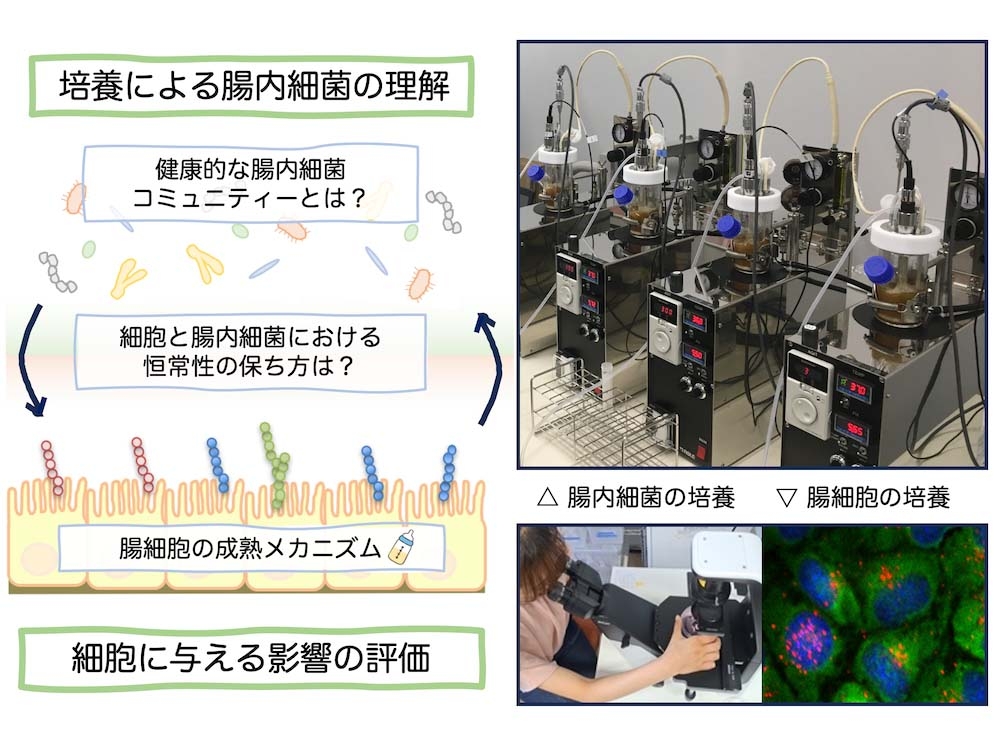

- 腸管は食べものを消化吸収する器官の総称です。ここでは,細胞が分裂・分化をくりかえしながら形態や機能を維持する一方,非常に近く,しかし触れ合わない距離を保ちながら腸内細菌が生息しています。両者は腸管に届いた栄養を使いどのように共同生活を送っているのでしょうか。腸管共生学研究室では,細胞や腸内細菌の培養を通じて「ミルク・腸細胞・腸内細菌による恒常性制御」「腸内細菌コミュニティの理解」などの研究を進めています。

研究キーワード/ 共生,恒常性,未病,薬食同源

主な担当授業/ 予防医学と健康科学,栄養代謝学,創薬化学,基礎微生物学

Researchmap(研究者情報)

図/ 研究内容(培養による腸内細菌の理解,腸の細胞に与える影響の評価)

動物制御機構学研究室

- 環境生理病態学 大塚 剛司 准教授 博士(農学)

- ヒトを含めた全ての動物は,あらゆる外的環境からの刺激に対処するため,様々な生理機能をはたらかせて生体内部環境を正常に保ちます。しかしこの機能に乱れが生じると,内部環境の異常,つまり様々な病気の発症に繋がります。我々はモデル動物を用いて,内部環境を正常に保つしくみや病気の発症原因解明に向けた研究をおこなっています。特に体内時計機能に着目して,体内時計の乱れが動物の生理機能に及ぼす影響を探求しています。

研究キーワード/ 環境生理機能,農医連携,体内時計,高次脳機能,食と健康

主な担当授業/ 動物生理学,動物応答機能学,栄養代謝学

教員からのクイズ/体内時計ってどんな時計?

Researchmap(研究者情報)

図/ (左)マウスと実験用の餌 (右)授乳中のマウス)

比較生化学研究室

- 動物内分泌代謝学 岩澤 淳 教授 博士(医学)

- ニワトリやその受精卵を主な研究対象にホルモンと代謝の研究をしています。鳥類という動物が進化の歴史の中でどのような「生きるための知恵」を生み出してきたのかを知ることを究極の目標に,現在は鳥類の高血糖のしくみを調べています。一般に鳥は「高血糖動物」です。糖尿病のヒトよりもはるかに高い血糖値ですが,鳥は健康で長寿です。高血糖を維持するメカニズム,高血糖でも糖化や過酸化による障害が起きないメカニズムを生化学・分子生物学の手法で調べています。

研究キーワード/ 鳥類,高血糖,内分泌,糖代謝,卵黄嚢,進化

主な担当授業/ 栄養代謝学,動物生理学,動物応答機能学

教員からのクイズ/1923年に発売され,当時は「死に至る病」であった糖尿病の患者 数千万人の命を救った薬の名前は?

Researchmap(研究者情報)

図/ ニワトリとウズラのヒヨコ(1日齢)。かわいらしい姿ですが鳥類は分類学的には恐竜です。

糖鎖分子化学(研究指導ユニット)

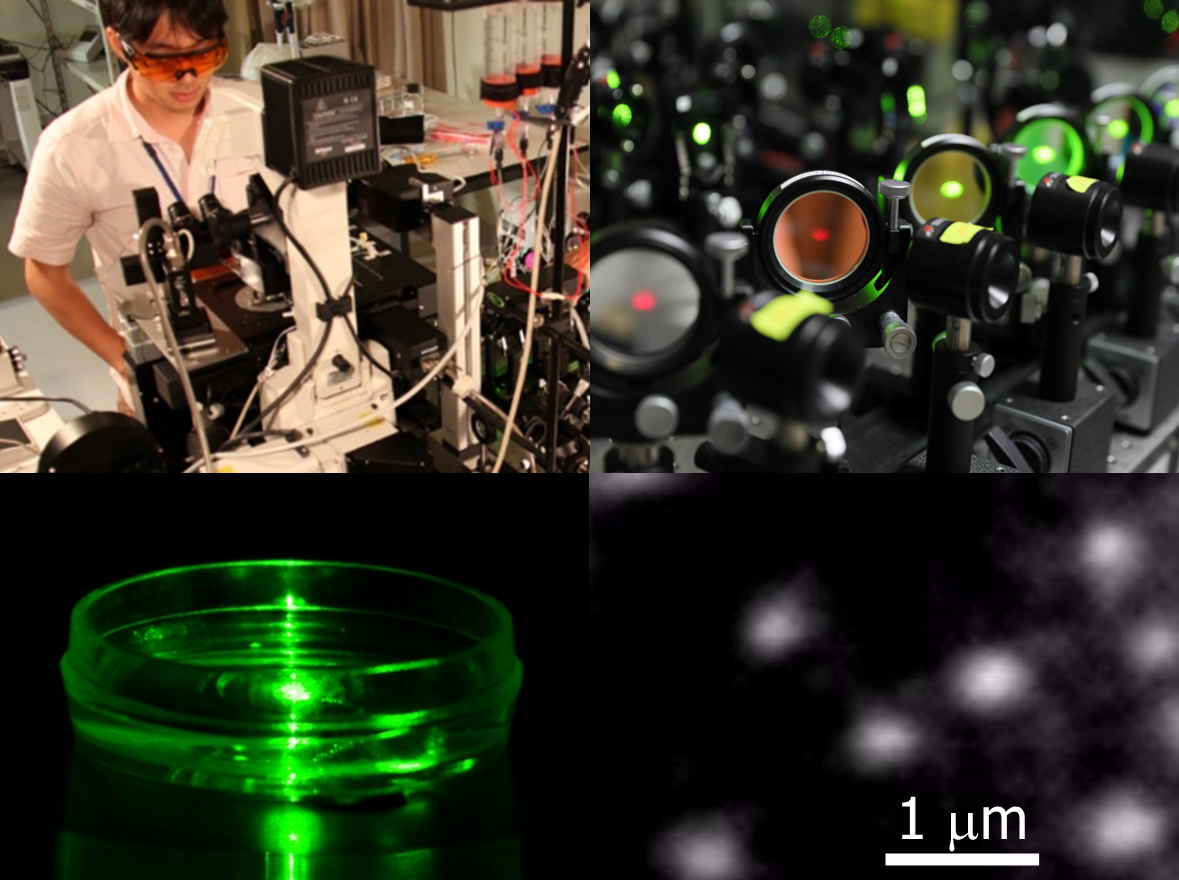

- 細胞生物物理学 鈴木 健一 教授 博士(工学)

- 生きている細胞中のタンパク質,脂質,糖鎖分子を1分子ずつ観察したり,空間分解能20 nm(通常の10倍以上!)で,しかも世界最高速で超解像顕微鏡観察することで,脂質ラフトなどの細胞膜構造やシグナル伝達機構を研究しています。特に細胞のがん化の原因になりうる受容体やシグナル伝達分子を観察しています。また最近では,細胞間の情報伝達を担い,がんの転移にも関わるとされている細胞外小胞に注目し,そのはたらくしくみを調べています。

研究キーワード/ 1分子・超解像観察,シグナル伝達,がん,糖鎖,細胞外小胞

主な担当授業/ 生物物理化学

教員からのクイズ/細胞中の分子同士はどうやって効率よく反応しているのだろう?

Researchmap(研究者情報)

図/ (上左)1分子・超解像顕微鏡システムを調整する様子 (上右)レーザー光を顕微鏡へ誘導する2色性ミラー (下左)対物レンズ上の細胞試料 (下右)細胞膜分子の1分子観察画像

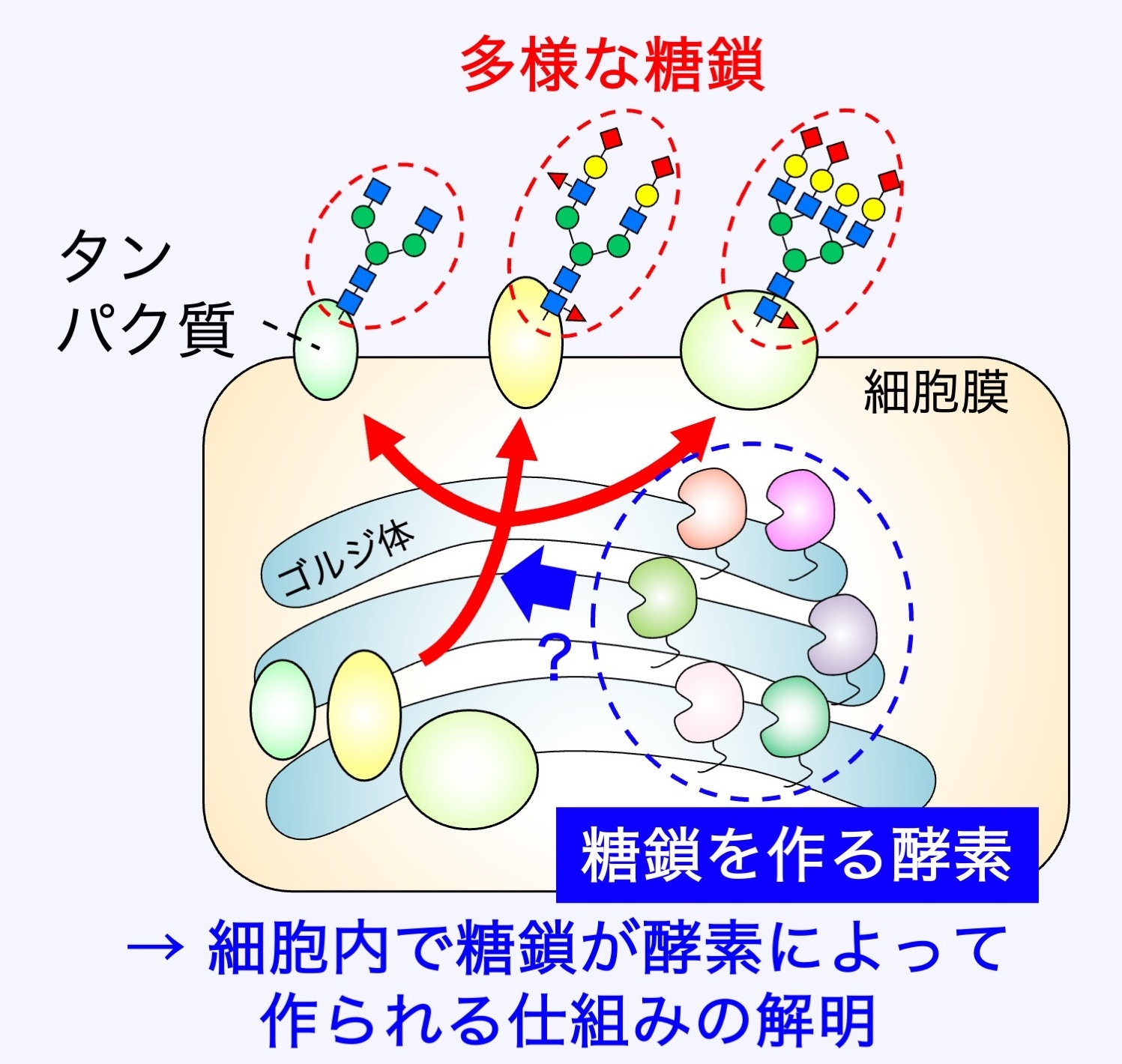

- 糖鎖生化学 木塚 康彦 教授 博士(薬学)

- 糖鎖生化学研究室は,DNA,タンパク質に次ぐ第3の 生命鎖「糖鎖」の研究をしています。特に,細胞の中で糖鎖を作る酵素の研究をおこなっています。具体的には,これらの酵素が糖鎖を作る反応のしくみや,これらの酵素の活性がどのように細胞の中で調節されているかを明らかにします。また,これらの酵素が作る色々な糖鎖が,がん,アルツハイマー病,精神疾患などにどのように関わるかを研究しています。

研究キーワード/ 糖鎖,生合成,生化学

主な担当授業/ 免疫化学

教員からのクイズ/糖鎖と病気はどんな関係がある?

Researchmap(研究者情報)

図/ 細胞の中に存在する酵素のはたらきによって,タンパク質の上に色々な形の糖鎖が作られる。

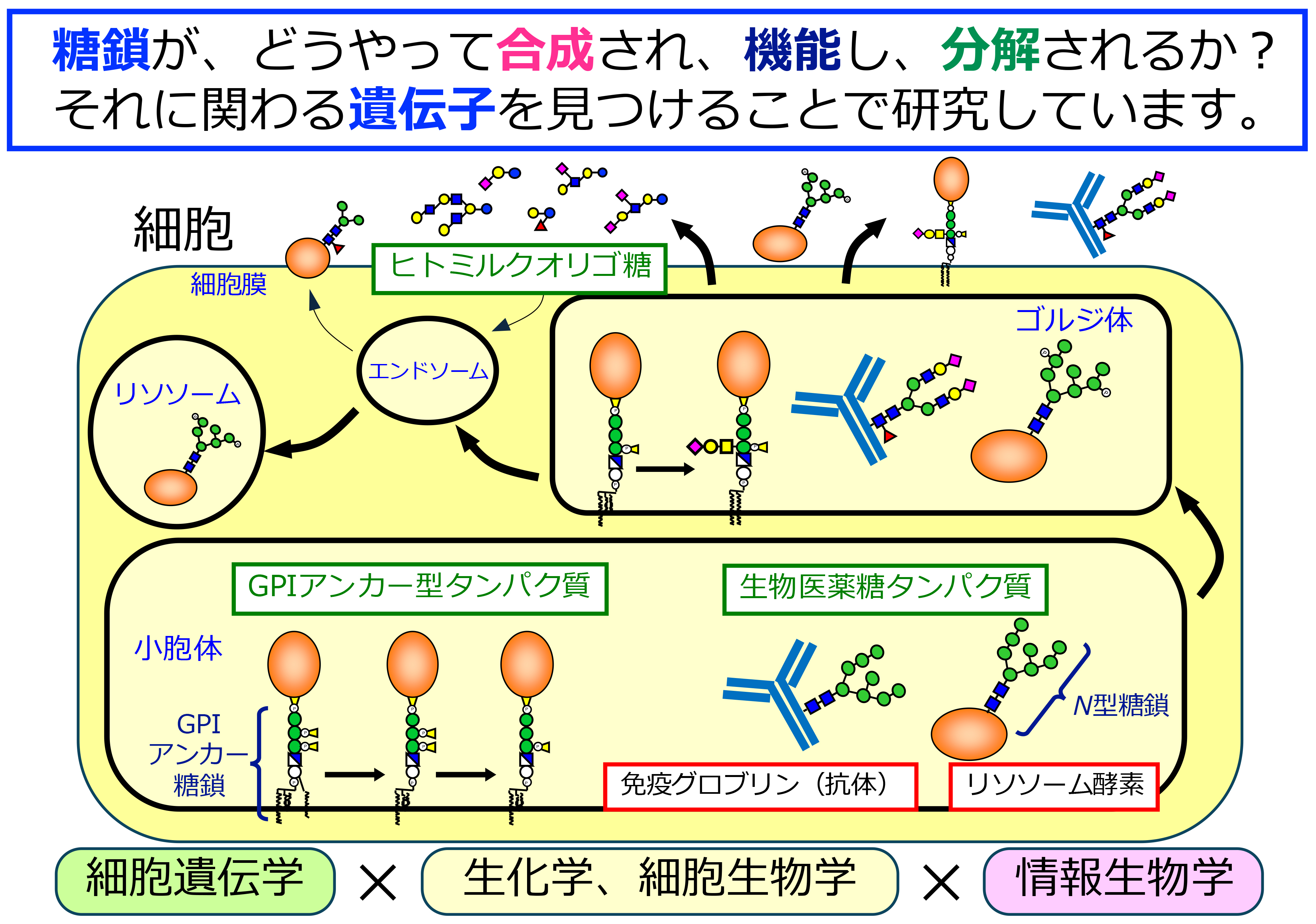

- システム糖鎖生物学 藤田 盛久 教授 博士(理学)

- 私たちは,細胞の中で「糖鎖」がどのように作られ,運ばれ,働き,壊れるのかという「糖鎖の一生」に興味を持って研究しています。糖鎖はタンパク質と結合して存在し,タンパク質の働きを大きく変えます。例えば,がん治療などに使われる抗体薬は糖鎖の構造によって効果が変わります。糖鎖を自由に操作できれば,目的のタンパク質に必要な糖鎖をつけることができます。私たちは,糖鎖に関わる遺伝子を見つけ,細胞での働きを調べています。

研究キーワード/ 糖鎖,小胞体,ゴルジ体,リソソーム,糖鎖医薬品,細胞改変

主な担当授業/ 合成生物学,機器分析学

教員からのクイズ/あなたのABO血液型は何で決まっている?

Researchmap(研究者情報)

図/ 「糖鎖の一生」を明らかにする研究

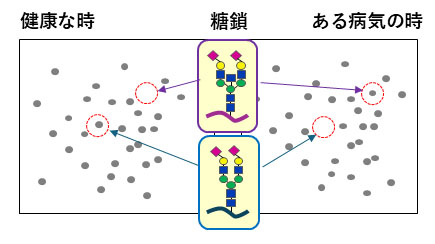

- 糖鎖分析化学 中嶋 和紀 准教授 博士(薬学)

- 私たちは血液など生体試料に含まれる糖鎖を調べ,どの糖鎖が,病気でどのように変動するのかを研究しています。特に最先端の分析機器やロボット技術を活用して,たくさんのヒト検体から糖鎖を「はかる」ための新しい技術を開発しています。本技術を用いて様々な病気の患者血液から膨大な糖鎖情報を調べることにより,疾患関連糖鎖のカタログづくりをおこない,脳神経疾患や腎疾患などの新しい診断法を提案します。

研究キーワード/ 糖鎖診断,分離分析,ロボット,ビッグデータ

主な担当授業/ 機器分析学,生命データサイエンスII

教員からのクイズ/がんになると糖鎖が変化します。どんな意味があるのでしょうか?

Researchmap(研究者情報)

図/ 疾患関連糖鎖カタログのイメージ図。一つ一つの点は違う形の糖鎖を表します。病気になると,特定の糖鎖が増加したり,減少したり様々な変化が起きることが予想されます。

写真や記事の無断転載を禁じます