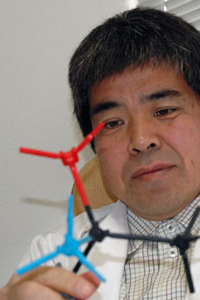

分子生命科学コース(応用生命科学課程)石田秀治教授

分子生命科学コース(応用生命科学課程)

石田秀治教授(愛知県出身)

決断の結果は、その後の努力で決まる。

私達は、化学の目や手を使って生物を理解するという、いわゆる「化学生物学(Chemical Biology)」という分野の研究をしています。高校では、物理、化学、生物などを別々の科目として勉強しますが、大学ではいろいろな科目を勉強して、それらを総合して考えを深めていきます。そういう過程によってまだ正解がない課題に正解を与えるという、大学での勉強を楽しんで下さい。

現在もっとも関心のある研究テーマについて教えてください。

私は、ヒトの体の中で重要な役割を果たしている糖鎖に注目して研究を進めています。

具体的には、いろいろな糖鎖を化学的な方法で再構築し、国内外の医学・生物学系の研究者との共同研究でそれらの生物学的機能を解明しています。そして、できることなら、それらの研究成果が病気の診断や治療などに応用されればと願っています。

もう少し具体的に説明します。生物情報を担う分子として遺伝子やタンパク質が知られていますが、それらが核酸(DNAやRNA)やアミノ酸が連なった鎖で有る事は皆さんご存知だと思います。

実は、ブドウ糖などの糖が連なった鎖(糖鎖と呼ばれます)も、同じように生物情報を担っていることが明らかにされました。糖鎖は主に細胞の表面に存在して、細胞の顔としての役割を果たしています。

ABO式の血液型が赤血球表面上に存在している糖鎖の構造(A型糖鎖、B型糖鎖、O型糖鎖)で決まっているというのが、一番分かり易い例だと思います。

私は、いろいろな糖鎖(ガン細胞にある糖鎖、白血球にある糖鎖、神経細胞にある糖鎖など)に注目して、化学的なアプローチを中心に研究を進めています。

この分野を目指すきっかけを教えて下さい。

高校の時は、文系と理系のどちらにも同じくらい興味がありましたが、理系科目の中では化学が好きでしたので、農学部の農芸化学科を選びました。

研究室もその中で一番化学的な研究室を選び、そこで糖鎖の化学的研究を始めました。

それからずっと続いています。卒論研究を始めた頃は、糖鎖の科学はまだあまり注目されていませんでしたが、その後(この20年程でしょうか)とても発展し、特に日本人の研究者の貢献が大きく、日本が世界的にリードしている分野の一つだと思います。

その中にいられたのは幸運でした(生理活性物質学研究室)。

大学の教員になっていなかったら、どんな職業を選んでいたと思いますか?

上にも書きましたが、ひょっとすると大学に進む時に文系を選んでいたかもしれません。

そうしたら、ずいぶん違った職業に就いていたかもしれませんが、具体的には全く想像できません。

学部を選ぶ時に親から教育学部を勧められましたが、教師には向いていないと思って断りました。

しかし、今では大学で教員をしています。

人生とは、こんなものでしょうか(笑)。

受験生に一言お願いします。

これから、いろいろな場面でいろいろな選択を迫られると思いますが、その選択によって100点か、0点が決まるとは思わないでください。

むしろ、その後の頑張りが大事なのではないでしょうか。頑張る人はどちらの道に進んでもいい結果につながると思いますし、

そうでない人はどちらの道に進んでも「あっちの方が良かったかな」と思うのではないでしょうか。

勿論、いい加減に選びなさいと言っているわけではありません。

自分の選択が良かったかどうかをあまり重大に考えすぎない方が良いのではないかとという事をアドバイスしたいと思います。