研究内容

昆虫生態学教室は「基礎こそ応用に繋がる」をモットーに、様々な昆虫の生態について、集団遺伝学的な手法や化学分析を通して明らかにすることを目指しています。

侵入種プロジェクト

ニュージーランドに侵入したフタモンアシナガバチ

日本本土に広く分布するフタモンアシナガバチは、1979年にニュージーランドで確認されて以来、現地でその分布を広げています。我々の研究室では、日本の個体群とニュージーランドの個体群の遺伝的多様性を比較して、その侵入ルートと侵入に伴う形質の変化を追跡調査しています。これまでの結果、関東地方と九州地方がニュージーランドへの侵入源である可能性が高く、侵入に伴って遺伝的多様性が減少していることが分かっています(Tsuchida et al. 2014)。フタモンアシナガバチは、現在、オーストラリアにもその分布を広げており、現地からサンプルを取り寄せて解析を始めています。

受粉昆虫として導入されたセイヨウオオマルハナバチ

セイヨウオオマルハナバチは受粉昆虫として1991年から日本に試験的に導入されました。しかし、ハウスから逃亡した個体が野生化したため、特に、北海道では在来種に与える生態的リスクが危惧されました。我々の研究室では、セイヨウオオマルハナバチと交雑する可能性が危惧されてきたエゾオオマルハナバチを飼育し、実験室内で異種間交尾させて、そこから生まれた卵の胚発生を追跡調査しました。その結果、異種間交尾由来の受精卵は胚発生が進行しないことが明らかとなりました(Kanbe et al. 2008)。また、野外でも、約30%のエゾオオマルハナバチ女王がセイヨウオオマルハナバチの精子を持っていたことが明らかとなりました(Kondo et al. 2009)。これらデータと、野生植物に対する結実に対する負の影響などを考慮して、セイヨウオオマルハナバチは特定外来生物に指定されています。現在は、エゾオオマルハナバチの北海道内の遺伝的多様性について調査を継続しています。

対馬に侵入したツマアカスズメバチ

ツマアカスズメバチは中国から東南アジアに広く分布するスズメバチですが、2005年にフランスで確認された後、ヨーロッパにその分布を拡大し、現在では、韓国にもその分布が確認されています。そして、2012年には対馬にも侵入・定着しています。現在は、対馬での防除事業に参画して、対馬からの分布拡大の阻止と対馬での根絶を目指した研究を始める所です。

社会性昆虫プロジェクト

Polistes属のアシナガバチのワーカー産卵

アシナガバチは原始的な真社会性とされるグループです。このグループの中には、女王が居るのにも関わらず、ワーカーが産卵する種が含まれています。その様なワーカー産卵がどの様なメカニズムで制御されているのか、どの様な条件でその制御が効かなくなるのか、について研究しています。

オーストラリア産Ropalidia属のアシナガバチのコロニー構造

Ropalidia属のアシナガバチは原始的な真社会性と高度な真社会性のグループを含むアシナガバチで、真社会性の進化を探る上で格好の研究材料です。これまでには、高度な真社会性種であるオーストラリア産のR. romandiの社会構造を遺伝マーカーで解析してきました。現在は、同じくオーストラリア産の原始的社会性種であるR. plebeianaの社会構造を分析しています。このアシナガバチは巨大な集団を作り、しかも、毎年前年に使われた古巣を再利用する際だった生活史を持っています。また、驚くべき事に、巣が成虫によって噛み切られることで、増えていくのです。巣内の血縁関係に見ならず、集団の血縁関係も含めて解析しています。

ラオス産のキノコシロアリ

東南アジアのラオスには多くのシロアリが生息しており、農村部は産米林という景観を呈しています。産米林とは、水田の中に樹木が残されたような景観であり、そこには、しばしば巨大なシロアリ塚が残されています。これらのシロアリの多くはキノコシロアリと呼ばれるグループに属しており、巣内に特定の糸状菌の菌巣を栽培しています。また、菌巣からは、特定の時期にキノコが発生し、それを人間が収穫して食する文化が残っています。これらの糸状菌の系統関係やシロアリ側の系統関係、また、窒素固定に関する遺伝子発現に関して、ラオスの研究機関と共同で研究を継続しています。

系統地理学・景観生態学プロジェクト

ウスバシロチョウとギフチョウの系統地理学

日本列島は、周りを海で囲まれており、何らかの経路を通じて、様々な生物が日本列島に分布するようになったと考えられています。ウスバシロチョウとギフチョウは日本全国に分布するチョウですが、その遺伝的な変異がどの様な地理的な条件と対応しているのか、また、どの様な経路で日本列島に広がっていったと考えるのが最も自然であるのか、という点について分析を進めています。

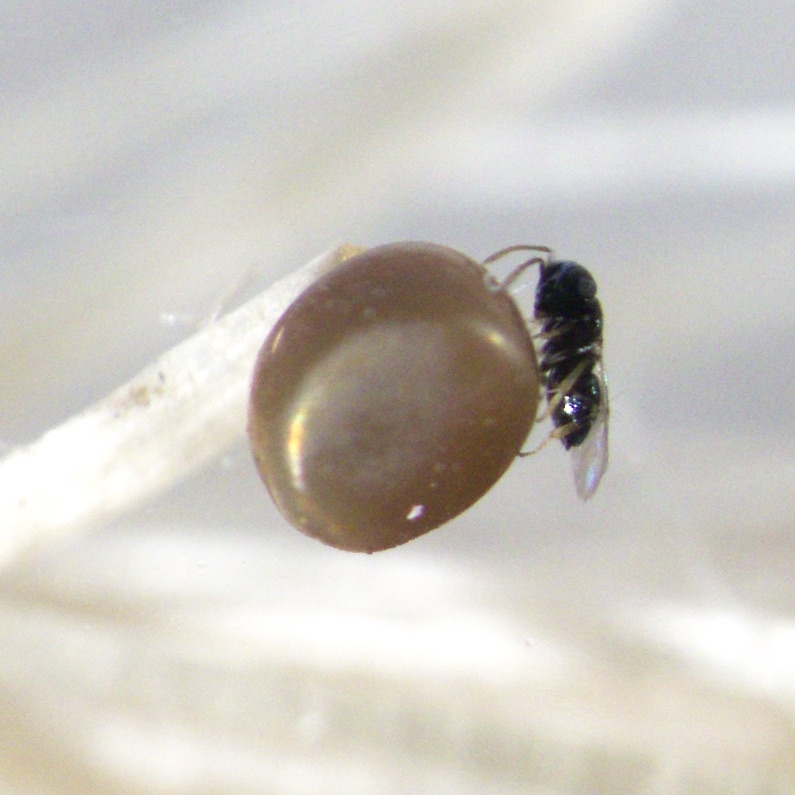

カメムシタマゴトビコバチの集団構造

カメムシタマゴトビコバチは、複数のカメムシの卵を攻撃する捕食寄生者です。本種は、カメムシの性フェロモンを利用して、その卵を見つけ、そこの寄生する性質を持っています(カイロモン)。本種の移動分散に関してどの様な地理的な障壁があるのかという問題について遺伝マーカーを使って調査しています。

化学生態学プロジェクト

生き物同士の相互作用を繋ぐ情報化学物質の実態や進化を探る

生物は常に他の生物と関わり合いながら生活しています。人間が食べ物を前に「美味しそう」と判断し口に運ぶまでに、見た目や匂いや温度など様々な情報を用いています。昆虫も同様に、自身や我が子の餌を見分けたり、魅力的なパートナーかどうかを判断したり、敵から身を守ったりする際には様々な情報を判断し、状況に合った行動をすることで生き延びています。

私たちは、生き物どうしが相互作用をする際に用いる"情報"に注目して研究を行っています。中でも、空気中を漂う"匂い"は、植物をはじめとして昆虫、爬虫類、哺乳類など実に幅広い生物に情報として用いられています。当研究室ではこれら情報化学物質について、それらがどのような役割を果たし、どのように進化してきたのかについて研究を行っています。

植物が昆虫を花へ呼び寄せ受粉を成し遂げる仕組みを理解する

30万種以上の多様性を誇る被子植物は、その約90%が動物(主に昆虫)によって花粉が運ばれます。花を訪れる動物の全てが花粉を運ぶわけではありません。当研究室では、野外観察、昆虫を用いた行動実験、化学分析などの手法を用いて、どのようにして植物が花粉を運ぶ動物(送粉者)を花へ呼び寄せ、受粉をしているかについて明らかにしています(Okamoto et al. 2007 & 2008)。

昆虫がエサとして利用する資源をどのようにして見極めているかを理解する

植食性昆虫の中には、花に卵を産みつけ、ふ化した幼虫が種子を食べて成長するものがいます。そのような昆虫の場合、他の個体が先に卵を産みつけた花への産卵は、幼虫同士の餌を巡る争いを引き起こす可能性があるため、産卵すべき花を念入りに調べる行動がみられることがあります。昆虫が産卵するために、どのような情報を元に花を選んでいるかについて研究を行っています。

昆虫の行動が花に与える影響を解明する

送粉者の多くは、花蜜や花粉などを求めて花を訪れ、その際に体についた花粉が他個体の花に運ばれています。いわば受粉は、昆虫自身の採餌行動の副産物として起こるとも言えます。しかし、中には積極的に雄花で花粉を集め、雌花に運ぶ昆虫(ホソガ科ハナホソガ属)がいます。これまでに、ハナホソガの雄花から雌花に花粉を運ぶ能動的送粉行動が、花の匂いの雄花と雌花の匂いの違い(性的二型)をもたらすことを明らかにしました(Okamoto et al. 2013)。現在はハナホソガが実際に利用している匂い物質の特定を目指しています。